●無言板と、見えているけど見えていない世界

適当に歩いていると、西武新宿線の鷺ノ宮駅に出た。

事前にスイーツ男子の西山くんから、鷺ノ宮の珈琲亭郷のかき氷がうまい、という情報を得ていたので、行ってみる。西山くんといっしょにスイーツを食べに行くと、十中八九営業時間外か、営業中でも満員で入れなかったり、目当ての品が売り切れだったりするという法則があるが、今回はひとりだったので、スムーズに店に入れて、おいしいかき氷にありつくことができた。かなりムシムシと暑い日だったので、かき氷はまさにうってつけのスイーツだった。奮発して一番高い宇治金時を注文したのである。

このことからもニシヤマの法則が間違いでないことがわかる。

さて、昔住んでいた家の周辺をめぐる散歩にしては、遠くまで来てしまった。あまり昔の生活圏から離れないように、ここから折り返して、中央線方面に向かおう。

ちょうど鷺ノ宮駅の南に妙正寺川が流れており、これを遡れば荻窪に近づくことができる。

妙正寺川はこの先の妙正寺池を水源とし、ここ鷺ノ宮駅前を通過して、以前歩いた哲学堂公園に出たあと、その先で神田川に合流する。東京都内にはこの妙正寺川のほか、善福寺川だの野川だの仙川だの小さな川がたくさん流れていて、たいていその脇に遊歩道がついている。この妙正寺川も流れに沿って歩けるようになっていたので、これを遡った。川の始まりというのは、行ってみたくなる何かがある。

私はかつて山の会に所属し、沢登りに熱中していたことがあり、そのとき川の最初の一滴はどんなふうに始まっているのか知るべく、どこまでも遡ってみたことがある。

そのとき当たり前の事実に直面し、当惑した。

それは、厳密には川の最初の一滴などないという事実だ。

最初の一滴は山頂近くの池塘(ちとう)から流れ出していることもあったが、多くは山の斜面にうやむやに消えており、沢筋がいくつにも枝分かれして、そのなかで一番太い筋を追っていっても、たいてい川はバラバラに分散してしまって、最初の一滴がそこらじゅうにいくつもあるという事態に遭遇することになるのである。考えてみれば、川というのは、いくつもの流れが合わさってできるわけで、元をたどると最初の一滴が無数にあるのは当然である。それを知ったとき、最初の一滴を探すという行為がなんだかバカバカしく思えたものだ。もっと感動的な、最初の一滴があると思っていた。

それに比べると平野部の湧水は、川の最初の一滴と呼んでもよさそうであり、たどりやすい。

妙正寺川に沿って団地の中へ紛れ込んでいくと、その先で給水塔に出会った。

かっこいいフォルムの給水塔

かっこいいフォルムの給水塔

給水塔は、散歩で見られる魅力的風景のひとつである。

この給水塔は私の好きな円盤型で、フォルムもスマートだった。青空にまっすぐ立つその姿に惚れ惚れする。

そこからさらに遡っていくと、フェンスをハムっと食んでいる樹を見つけた。いかにもハムッという擬音が聞こえてきそうな光景だ。こういうふうに樹が人工物にまとわりついているのをたまに見るが、まさしくこれは「植物のふりした妖怪」の一種と見ることができる。

フェンスを食む樹

フェンスを食む樹

気を付けて歩けば、「植物のふりした妖怪」はいたるところにあるのだ。

そうこうしているうちに妙正寺公園にたどり着いた。この公園内にある妙正寺池が妙正寺川の水源ということだが、湧き水らしい透明感はなかった。今は湧水も枯れたとかで、地下水を人工的に汲み上げているらしい。

妙正寺池

妙正寺池

ここからは住宅街の中へ歩みを進める。

笑っているような自販機を見つけた。近寄ってよくみると、黒い眼と口はガムテープのようだ。わざわざ誰かが貼ったのである。

笑う自販機

笑う自販機

こうすることで何のメリットがあるのかわからないが、きっと真っ白いだけでは殺風景に感じたのだろう。

そういう狙ったものではなくて顔に見えるという意味では、住宅街の交差点で見つけたガードレールがかわいかった。

顔のようなガードレール

顔のようなガードレール

カバの子どものようである。

そしてこれ。西山くんが好きな無言板の一種だろう。「迷惑!!」とだけ書かれていて、その先は消えてしまっている。

無言板

無言板

いったい何が迷惑なのか。近寄ってよく見ると、「駐車禁止」と赤字で書かれたものが消滅しているのだった。ならば、「迷惑!!」のほうを赤字にして、「駐車禁止」を黒字にしたほうがまだよかった。

この看板の赤い文字が消える現象は全国各地で起こっていて、私もかつてこんな看板を撮ったことがある。

歩行者に

歩行者に

「歩行者に」何だというのか。

これも近寄ってみると「歩行者に」に続けて「注意」の文字が消えている。「歩行者に」の上に来る文字については、目を凝らしても見えなかった。それにしても、

赤い文字は消える。

ということをもっと周知させたほうがいいのではないか。ちゃんと周知させないせいで、今でもあちこちで意味不明な看板が頻出しているのだ。これだけ多く不備を目にするにもかかわらず、今もどこかで誰かが赤い字で大事なことを伝えようとしているのは、どう考えても頭が悪い。

ちょうど先日『無言板アート入門』(楠見清)なる文庫本が発売され、買って読んだが、そこでは無言板をその内容によって分類していた。それによれば、この「歩行者に」は、和歌になぞらえて《上の句看板》に分類されていた。

上の句だけ詠んで、あとはこっちが勝手に推測する看板である。たいていは決まり文句なので、だいだい下の句も想像できるとあり、たしかに「歩行者に注意」とすれば、ゴロもよく、そこまでは簡単に推測することができる。だが問題は、上の句のさらに上の句で、ここには十分なスペースがあることから、何か書かれていたとおぼしい。

だが「歩行者に注意」の上に該当する言葉がまったく浮かんでこないのだった。たぶんスペース的に文字は2つだ。わからないが、「横断歩行者に注意」かもしれない。

もしかして「変態歩行者に注意」の可能性もあるだろうか。そりゃ注意が必要だ。あるいは「吸血歩行者に注意」ぐらいになると、この街に何が起こっているのか心配になる。

それにしても、無言板とはよく言ったものだ。

無言板と名づけられるまで、こうした看板は何者でもなかったのである。ほとんどゴミのようなものだったと言ってもいいかもしれない。

しかし路上観察者がそれに注目したことで、無言板というアートっぽいものに化けたのである。化けたのはわれわれの頭の中でであり、実際にその看板が何かに変わったわけではない。

そうやって見方を獲得することで、それまで気にも留めていなかったものが、楽しいものになる。そういう現象をわれわれは今たくさん経験している。ひとえに散歩の力だ。散歩しながら街を凝視する人が増えたおかげで、たくさんの景色が開発された。

ちなみに無言板について言うと、私もこれまで決して気づいていなかったわけではない。過去のファイルを漁ってみると、こんな写真を見つけた。

知らず知らず写真に収めていた無言板

知らず知らず写真に収めていた無言板

無言板写真はいくつもあった

無言板写真はいくつもあった

明らかに無言板に注目してはいたのである。だが私はこれらに名前をつけることはなかったし、積極的に類似品を探そうともしなかった。わざわざ撮っていながら、その豊かな世界に気づかなかった、《センス・オブ・ワンダー》が発動しなかったわけだ。

この例からもわかるように、実は世界には、気づかなければ、そのままスルーされてしまう魅惑的な風景があり、それらは誰かに発見されるのを待っている。

たとえば暗渠や異形矢印なども、私にとってはそういうものだった。誰かがそれを言葉にするまで、そこにそういうものがあることを見ていながら見ていなかった。

私は散歩中、鉄塔や給水塔、ガスタンクや大仏など、大きなものに目がいきがちなのだけれども、逆に極小の世界に視野を広げてみると、たとえば花のおしべやめしべには、信じられないような色彩や形が見られることがある。自然に目にとびこんでくるものではなく、敢えて立ち止まってじっくり見なければその存在に気づくこともないけれど、そこにはたしかに日常を新しい世界へと押し開く発見がある。

レイチェル・カーソンは人工物から「センス・オブ・ワンダー」は得られないと断じていた。彼女のいう「センス・オブ・ワンダー」はたしかにそうなのだろう。

その観点で見れば、われわれ散歩者の《センス・オブ・ワンダー》は取るに足らないものかもしれない。

しかしそれでも、都市で生きていかなければならない身にとっては、《センス・オブ・ワンダー》は世界を一新させる感覚であることは疑いがない。

子どものとき、学校への通学路は宇宙だった。そこかしこに気になる何かがあり、発見があり、不思議があった。そこに人工物と自然の区別はなく、すべてが宇宙だった。

道草という言葉は、道で草に目を奪われることを意味しているのだと私は思う。道を歩いていて、たまたま見つけた草や何かにぐぐっと引き込まれること。心を持っていかれること。それが道草だとすれば、《センス・オブ・ワンダー》とは、道草的感性と言いかえることができる。

気がつくと私は荻窪駅に着いていた。阿佐ヶ谷の隣駅だ。

考えてみると、私は阿佐ヶ谷に3年も住んでいながら、隣の荻窪駅で降りたことがほとんどなかった。

未知の世界はここにもあったわけだ。

荻窪近くで見た肝臓の形をした無言板

荻窪近くで見た肝臓の形をした無言板

(おわり)

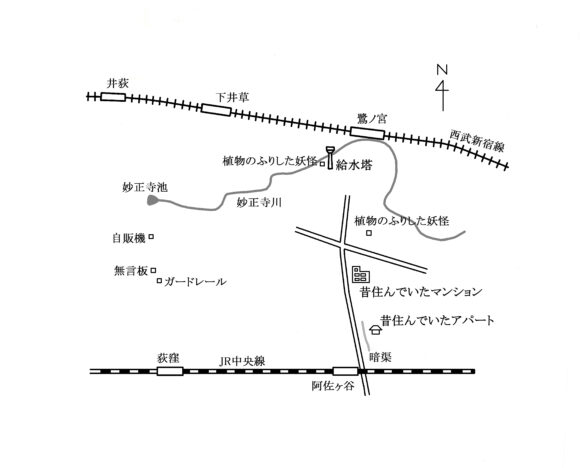

今回さんぽした場所

今回さんぽした場所

本連載は2023年冬に書籍化予定です。

バナーデザイン:藤田 泰実(SABOTENS)