わたしは4人姉妹の三女として生を享けたが、長女と次女がひとつ違いで生まれたあと、8年の空白を経てメレ山家に現れた小さき者だったので、たいへん愛された。特にわたしに懐かれたいと望んだのが、同居していた父方の祖母だった。

小学校が終わると、図書館で借りた本を持って祖母の部屋に入りこみ、窓際に置かれた昭和っぽい白いカバーシーツがかかったソファに座った。そうすると、祖母が棚からおやつを出してくる。わたしはとりわけ、今も昔も変わらない味・カルビーのポテトチップスうすしお味に耽溺していた。

子育てに責任のない祖父母が孫をベタベタに甘やかす様に親が目くじらを立てるというのはよくある話だが、わたしの家のそれはだいぶ苛烈だった。わたしは幼稚園に上がる前から、先取りして何冊ものドリルを解かされていた。勉強の時間になると、母が探しにやってくる。その際にお菓子を与えられているのが見つかるとゲンコツで怒られるのが分かっているので、本で視覚を、ポテチで味覚を満たしながらも、いつでも母の気配を察知できるように聴覚を研ぎ澄ませておく必要があった。

今思えば、母がキレるのも無理はない。祖母は孫を物で釣るという教育上よろしくない行為だけでなく、下の妹も差し置いて、孫の中でわたしをあからさまにえこひいきした。それは自身も男3人きょうだいの下で育ち、ひとつ低い扱いを受けたという話を今も悔しそうにする母の逆鱗にヤスリをかけるようなものだ。子供にはいささか酷なロードワークのような勉強量も、その辺の男に負けないように育て上げんという母の執念だった。

そういうややこしい家族関係のもと、中学生になる頃には祖母とも距離を置くようになっていたが、味覚の育つ幼少期に与えられたポテトチップスへの嗜好は変わらなかった。むしろ、禁じられるとますます美味しくなるカリギュラ効果も働いていたと思う。

今も週に一度は食べてしまうし、海外旅行から帰ってきたときなどは、カルビーポテトチップスうすしお味のあの塩分と油分がむしょうに恋しい。空港からの帰りにコンビニでポテチを買って、家のベッドの上でお行儀悪くポテチの袋を破る瞬間、これがあってこその旅行だとも言えるのである。

何でこんな幼少期の話をしたかというと、わたしがガーナでオーダーした棺桶のモチーフについて説明するためだ。

以前も書いたが、ガーナの装飾棺桶のモチーフは基本的に、故人が生前商っていたものや好きだったもの、憧れの対象などが選ばれることが多い。装飾棺桶を作りはじめた大工カネ・クウェイの祖母は、飛行機に乗ることを夢見つつも果たせず亡くなり、飛行機の形をした棺桶に入ったという。装飾棺桶に海産物モチーフが多いのは、棺桶工房のあるテシが漁師町だからだ。いわば、故人の人生のテーマを棺桶で表すわけだ。

しかし、わたしは何を棺桶にすれば良いのだろう。ガーナに行く前、数か月にわたってわたしは悩んだ。本業でも文筆でも向き合っている時間がいちばん長いのはパソコンだが、電化製品への愛は薄い。死んでまでパソコンに入りたくない。

32年生きてきて「わたしの人生はコレです!」と言えるもののキッカケすら見当たらないのは、どこか情けない気がする。「去年今年貫く棒の如きもの」は高浜虚子の俳句だが、棒の如きものがとんと見当たらない。そもそもそんなものがあれば、「棺桶を手に入れたら人生がときめく気がする」と言い出す迷走人生を送っていないだろう。創造的でなくて消費者的、物質的というか……。

ある日、ポテトチップスをつまみながら「『マッドマックス 怒りのデス・ロード』のフュリオサみたいな、他人を守れる強靭でしなやかな肉体になりたいんだよね」とほざいていたときのことである。それを聞いていた友人が、重々しく言った。

「それならまず、この男と手を切りなさい」

友人が指差したのは、カルビーのポテトチップスの袋に描かれた、じゃがいもに目鼻と手足がついた懐かしいタッチのキャラクター(通称:ポテト坊や)だ。わたしは「そんな生木を裂くような酷いことを言うものではない、お前には人の心がないのかッ」と言い返したが、その指摘あればこそ、近すぎて意識できなかった青い鳥に気づいたのである。(あまりいい思い出とは言えないけれど)子供のころから今まで好きな気持ちが変わらないもの、そういえばあったわ。

健康や年齢を考えると、そうそう心のままに食べるわけにもいかない。しかし、今後も上手に付き合っていくためにもポテチの棺桶というのはいいのではないか。「さすがにこればっかり食べてると死ぬよ」という、自分への警句にもなる。

何より、モチーフとして最高にバカバカしいのがいい。カルビーの創立者の棺桶がポテチだったらバカバカしくなくて立派だが、ポテトチップス好きな市井の会社員がポテトチップスを好きなだけで作ったポテチの棺桶には、まったく意味がない。意味のない人生には、意味のない棺桶がお似合いだ。

ガーナで過ごした十日間は、基本的に毎日ホテルから棺桶工房に通い、棺桶づくりの進捗を見守りながら空いた時間で観光や買い物に出る日々だった。ここからは、日記形式で棺桶工房での日々を振り返っていく。

12/20(日)ガーナ滞在1日目

わたしは飛行機の窓に張りついて、眼下に広がる砂漠を眺めた。19日の夜に成田空港を発って、ドバイまで12時間。さらに、ガーナの首都・アクラまで8時間半。アクラに着くのは、ちょうど正午の予定だ。青空に流れるうろこ雲が、赤茶色の大地に無数の影を落としている。隣りのサチコさんは少しでも寝ておこうとしているようだが、機内で映画を観すぎたせいか、緊張のためか目が冴えて仕方ない。棺桶は、ちゃんと持って帰れるのだろうか……。

アクラのコトカ国際空港に着き、建物の外に出ると、ショコラさんが笑顔で出迎えてくれた。送迎車でホテルに向かう。

ガーナでの滞在先は、アクラ市内のOsu(オス)という大通りの裏にあるRoots Apartment Hotel。オス・ストリートは東京でいうと表参道のような華やかな場所らしく、ショッピングセンター・電器店・飲食店や土産ものを売る店もあってなかなか便利そうだ。

ホテルの部屋は、とてもきれいで快適だ。Wi-fiも、おおむね問題なく通じるようである。荷物を下ろして休んでいると、通訳のエリックという青年が打ち合わせにやってきた。滞在中、二泊三日で隣国のトーゴとベナンに行くので、英語とフランス語を話せる通訳を手配したのである(ガーナの公用語は英語だが、トーゴとベナンはフランス語だ)。ヴードゥー教の神格や精霊にまつわる行事、呪物を売るマーケットを見たいというリクエストに対し、「ぼくの友人が関係者なので大丈夫だ」と請け合うエリック。

エリックが帰っていったあと、ベナンには同行しないショコラさんは「マシンガントークするタイプじゃなくて良かったですね! 人の話を聞かないガイドも多いので……」と、安心した様子だ。エリックはマシンガントークこそしないものの、人の話も聞かないことが後日発覚したのだが、このときは知る由もなかった。

夜は、ショコラさんが音楽フェスに行くというのでついて行く。

フェスの会場はジェームスタウンという、海沿いの小さな町だ。広場にステージが作られ、ケバブなどの屋台も出ているが、思ったよりテンションが低い。ショコラさんによれば「プログラムは夕方の16時からスタートしているんですけど、停電で音響機器が使えなくて、進行が遅れまくっているみたいです……」とのことである。ほぼ暗闇の中、手探りでケバブやチキンを食べた。

ショコラさんのガーナ人のお友達を紹介してもらう。ショコラさんが棺桶のコーディネートのために戻ってきたことはみんな知っていて、「あの棺桶の……」と言いかけただけで、みんな「ああ、棺桶の人!」と爆笑する。日本でもいろんな人を困惑させた棺桶プロジェクトだが、ここガーナでも似たり寄ったりの反応のようだ。

フェスはまだまだ続くようだったが、疲労の限界だったのでサチコさんとタクシーでホテルに戻る。街のあちこちや隣の部屋からダンサブルな音楽が鳴り響いていたが、シーツに潜りこんだ瞬間に眠ってしまった。

12/21(月)ガーナ滞在2日目

ニワトリのけたたましい鳴き声で目覚める。

経済発展目覚ましいガーナだが、近代的なホテルの裏には簡素な平屋が並んでいた。庭で忙しく立ち働く女の人や駆けまわる子供たちが見える。空はぼんやりと明るい薄曇りだ。これからの季節はハマターンという季節風が近づき、大気の中にサハラ砂漠の砂が混じって青空を遠ざけてしまうという。

ホテルでの朝食後、ショコラさんがドライバーのアルバートさんといっしょにお迎えに来てくれた。いよいよ、棺桶制作中の工房に向かうのである。

棺桶工房のあるテシの街には、アクラ市街から車で30分ほどだ。漁師町と聞いていたが、道の両隣には家具屋や電器店が並び、頭に籠を乗せた物売りが行きかって、想像よりずっと賑やかな町並み。車は、その中の一軒の軒先に滑りこんで停まった。

「え、ここなんですか?」と、思わず確認してしまう。思いっきりメインストリートに面した埃っぽい場所だ。こんなところに棺桶がむき出しで並んでいるとは思っていなかった。とても高価な棺桶だし、大事なお葬式に使うものだし……。

【OM-D EM-5 MarkⅡで撮影】

これを書いている今となっては、何度も通い、すっかりなじみ深い場所となったカネ・クウェイ工房の全容を、動画も交えて詳しく説明してみよう。

整備不良ぎみの車やトラックがビュンビュン行きかうテシのメインストリートの前に、車が2、3台入る駐車スペースがある。魚の形の看板を掲げた納屋のような建物の中には、ヒョウや魚の棺桶が所狭しと並んでいる。特に陽射しが入る場所に置かれた棺桶は、土埃にまみれ色あせているが、あくまで見本扱いで誰も気にしていないようだ。わたしたちは、制作風景を眺めながら屋内にイスを引っ張ってきて涼んだり、ギター型の棺桶に腰かけたりしてくつろいだ。

職人たちの作業スペースは、その奥の一段低いところにある。左右に物置があり、壁際に置かれたラジカセからいつも陽気な音楽が爆音で流れている。わたしたちが訪れたときに彼らが作業をしていたのは、主に3つの棺桶だ。

キャッサバ(ガーナで穫れる細長いイモ)の棺桶、

カカオの実の棺桶、

そして、わたしのオーダーしたポテトチップスの棺桶――通称「ポテト・コフィン」である。

作業スペースの奥には広い中庭があり、そのまわりをぐるりと長屋が囲んでいる。生活用水は、庭に置かれた巨大な水タンクで賄っているようだ。長屋には複数の家族や住みこみの職人たちが暮らしているようで、常に小さい子たちの姿がある。工房を経営するCD(シーディー)氏や惣領息子のアジェテイは、よそから通っているようだった。

中庭の隅の木陰では、CD氏の奥さんが近所の女たちを集めて采配を振るい、魚のフライやケンケ(トウモロコシの粉を捏ねて作るガーナの常食)を作らせている。これらは、表通りの屋台で売られている。さらに、2頭の痩せたヤギを筆頭に、ニワトリ数羽とヒヨコたち、無数の猫、年老いた中型犬がいる。

わたしは生活のにおいが濃く感じられるこの工房の雑多さがひと目で気に入り、「ここにお願いしてよかった!」と強く思ったのだった。

すでに工房に足繁く通っているショコラさんが、工房の職人たちを紹介してくれた。

まず、わたしの棺桶を担当している若旦那・アジェテイ。まだ20代そこそこだが、棟梁の風格がある。いつも携帯電話で誰かと話しながらどこかに行ってしまい、なかなかつかまらないCD氏よりも、口数が少なくて仕事ぶりがしっかりしているアジェテイと仲良くなっておくのが工程管理のカギだ! と、ショコラさんは考えているようだ。

長身でドレッドヘアの青年は、「スキンボーン(骨と皮)」というあまり有難くないあだ名で呼ばれている。たしかにスリムだが、そこまでやせ細っているわけではないのに……。作業中はだいたい上半身裸で、腰で穿いたジーンズから鮮やかなトランクスがはみ出している。たまに、ラジカセから流れてくる音楽に合わせてステップを踏んでいるのを目撃した。

小柄で剽軽な少年・スティーブンは、ガーナ北部の出身らしい。絵が得意で、誇らしげに広げた画帳には女性や虫の絵が見事に描かれていた。ニコラスという年下の可愛らしい少年と仲が良く、いつもいっしょにキャッキャしている。

他にも遠方出身でクリスマス休暇のために帰省している子や、出入りのぺインター・彫刻家がいるらしい。しかし、給料を貰える職人は一部で、ほかは技術を身につけるため無給で長屋に住みこんでいる職人見習いだという。なかなか厳しい世界だ。

わたしが事前に送った資料写真と棺桶のラフ画が、作業スペースの片隅の工具入れに貼られている。

最初はカルビーのポテトチップスのキャラクター「ポテト坊や」の棺桶を作りたくて、編集者サチコさんと画策し、キャラクターをデザインした原田治さんのトークイベントに突撃してお手紙を渡したり、企画書を書いてカルビー株式会社に送ったりしたが、公式に許可を出すのは難しいということだった。わたしがカルビーの社員で「個人の棺桶のモチーフに、御社のイメージキャラクターを使用したいのですが……」と問い合わせが来たら、本当に困ると思う。誠意をもって検討してくださった関係者の方々には感謝している。

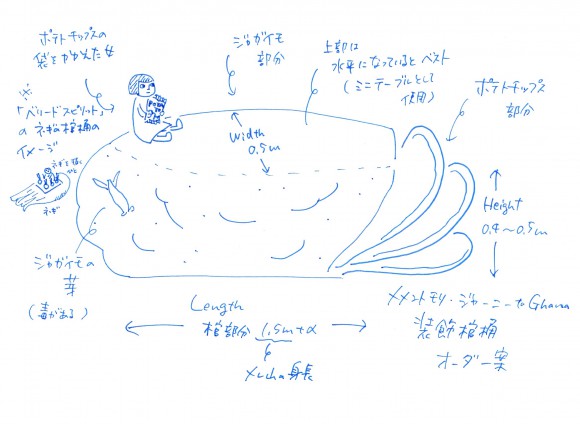

特定の会社のイメージでなければいいだろうと、一般名詞としてのポテトチップス棺桶を作ることにした。最初に載せたのが、そのポテトチップスの棺桶のラフイメージである。

ポテトチップスそのものを棺桶にするのは難しそうなので、ベースはじゃがいもの形にし、端にスライスを入れて表現することにした。生前はローテーブルとして使いたいので、じゃがいもの上もカットして平らにする。さらに、その上にポテトチップスの袋を持ったメレ子人形を付けてもらうことにした。『ベリードスピリット――死を飾るガーナの棺』(2000年、アスペクト)という装飾棺桶の写真集に載っていた、ネギの棺桶から思いついたものだ。巨大なネギ棺のふたに小窓のように外れる部分があり、そこには何本かの小さなネギと、ネギを抜こうとしている女性の人形が付いていた。それが最高にかわいく、絶対真似しようと思ったのである。

それにしても、1週間後には完成したポテト・コフィンを携えて日本に帰ることを考えると、この現状はあまりにラフな気がする。大丈夫なのだろうか、と思いつつも、棺桶の製造過程の写真はネットや写真集では見られなかったので、興味深く凝視する。

木の板をガンガンと釘で打ち付けはぎ合わせ、継ぎ目にボンドを注入し、乾いたら釘を抜く。基本的には、その繰り返しらしい。見る限り、我々が渡した仕上がりイメージやラフ以外には図面的なものは存在しないようだ。

「棺桶のフタってどんな風にする?」アジェテイが尋ねてきた。木のカプセル状になっている棺桶に対して、地面と水平に上下に二分割してほしいと伝える――実際には、現地の訛りの強い英語(ピジョン・イングリッシュ)にはただでさえ英語が下手なわたしは太刀打ちできず、ショコラさんに通訳してもらっているのだが――と、頷くアジェテイ。棺桶のまわりに鉛筆で薄く線を引いただけで、チェーンソーを持ち出して来て難なく棺桶を真っ二つにした。

“He,he!”とはしゃぎながら、すかさず棺桶の中に入って遊ぶスティーブン。自分では22才だと主張していたが、仕草の幼さはどう見ても中学生のそれだ。

中は木屑まみれだったが、わたしも入ってみたくなった。棺桶を見たときから薄々予想していたが、身長152センチのわたしでも膝を曲げないと入れないことがはっきりした。輸送費を抑えるために、とにかく小さめに作ってもらうようにお願いしたら、小さくなりすぎたらしい。まあ、遺言で屈葬でも何でもしてもらえばいいか。

フタを閉めてもらうと、ガーナの木のにおいと闇に包まれた。スティーブンやサチコさんの笑い声が、くぐもって聞こえてくる。意味のない人生に、意味のない棺桶を。

祖母の部屋でポテトチップスを食べていた二十数年前のわたしに、「お前は将来、血迷って西アフリカでポテトチップスを模った棺桶を作ることになるよ」と言ったら、どんな顔をするだろう。「そうか、そんなに遠くに行くのか」と、喜んでくれたらいいのだけれど。

(第13回・了)

この連載は隔週でお届けします。

次回2016年3月10日(木)掲載