常玉《六頭の馬》1930年代 油彩・キャンバス

提供:財團法人立青文教基金會

「胡馬北風に依る(胡馬は北風が吹くたびに故郷を慕っていななく)」という一節を彷彿とさせる一枚。戯れる馬=馬戯と書いて、中国ではサーカスを意味する。フェデリコ・フェリーニの中国版的な、哀愁溢れる六頭の馬。

常玉(サンユー|1895-1966)という画家を知っていますか?

現在、常玉は、アジア近代美術における最も有名な画家のひとりに位置づけられています。アジアでも、非アジア圏でも、近現代美術に興味がある人なら誰でもその名は知っているでしょう。ですが、日本では、どれだけの人が彼の名や作品を知っているでしょうか。

常玉は20代でフランスへと留学し、パリのモンパルナスで活躍した華人画家です。一生祖国へ帰ることなく、パリを終の棲家として選び、1966年にガス中毒で静かにひとりこの世を去りました。

毛筆で字を書くようにスケッチをして、1920年代後半のモンパルナスを騒がせていたこともありました。彼の作品については画集『SANYU』で解説しています。今回は、彼がどんな人だったかを紹介したいと思います。

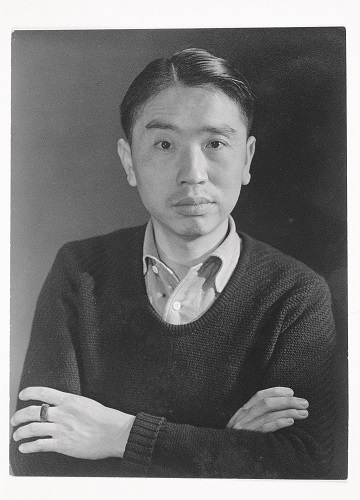

常玉 1932年頃

提供:財團法人立青文教基金會

常玉がパリに到着した1920年代は、モンパルナスで、エコール・ド・パリと呼ばれる外国人画家たちが活躍をしていた時期でもあります。常玉の友人だった龐薰栞(ホウクウキン|1906–1985)の証言によると、常玉はピカソの友人だったと言われています。また、通っていたグランド・ショミエール画塾では、彫刻を学んでいたジャコメッティと交友があったようです。

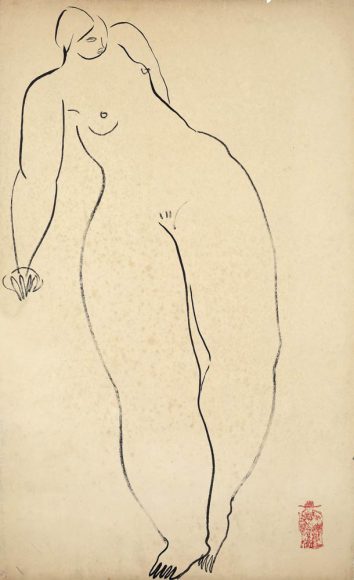

常玉《無題》ペン・紙

提供:財團法人立青文教基金會

アンドレ・ブルトンが提唱した自動筆記? それとも、神託を読み解く中国古来からの占卜「扶箕(ふき)」? とにかくスピードをもって、神がかり的に墨と筆で裸婦をスケッチしていたという。

モンパルナスの・グランドショミエール画塾。今も健在で、1920年代とあまりかわっていない!

そんな常玉は、藤田嗣治(1886-1968)ほどの大ブレイクはなかったものの、モンパルナスでは知る人ぞ知る存在だったようです。常玉の才能に目をつけ、彼を経済的にサポートしたメセナが、アンリ=ピエール・ロシェ(Henri-Pierre Roché|1879-1959)でした。フランソワ・トリューフォー監督の『突然炎のごとく(Jules et Jim)』、『恋のエチュード(二人の英国女性と大陸)』などの原作者であり、現在では作家として認知されていますが、当時は美術の方面でもかなり有名でした。ニューヨークのダダ雑誌Blind Manを創刊したり、アールブリュットのコンセプトをジャン・デュビュッフェとともに打ち出していったのも、他ならぬロシェです。若いときは画家を目指していた彼は、すごく目利きだったようです。パリにやってきたばかりのピカソに誰よりも早く注目し、マリー・ローランサンとの激しい恋に落ち、20世紀初頭、モダニスム運動を大きく牽引する一人となりました。

マルセル・デュシャンやパブロ・ピカソ、マックス・ジャコブ、フランシス・ピカビア、ヴォルズ、アレクサンダー・カルダーなどなど、彼のコレクションと交友は、実に多岐にわたってます。彼がサポートしていたエコール・ド・パリ期のかけだしの外国人たちの中には、ブルガリアからのジュール・パスキン(Jules Pascin|1885-1930)、ジョルジュ・パパゾフ(George Papazov|1894-1972)、日本人画家の海老原喜之助(えびはらきのすけ|1904-1970)といった人物もいました。そんなロシェが、モンパルナスの新星として白羽の矢をたてた作家が常玉だったわけです。常玉はロシェの秘蔵っ子となり、彼と契約を結んだ29年から油絵を描き出します。ロシェは29年から31年までの3年間で、111枚の油絵と600枚のデッサンを常玉から購入しています。

以下は、ロシェが購入した常玉の絵画の一部です。

常玉《立てる二人の裸婦》1929年 油彩・キャンバス

提供:財團法人立青文教基金會

美人の二姉妹というモチーフは、大喬と小喬を思わせる。女性の後方にはスクラッチによって描かれたカーテンの柄が装飾的な効果を出している。

常玉《織物に横たわる裸婦》1930年代 油彩・キャンバス

提供:財團法人立青文教基金會

モデルはモンパルナスのキキだと言われている。モデルの目が、シュルレアリストの先駆者とみなされたオディロン・ルドンの「目」を彷彿とさせる。

でも、ロシェは1932年に常玉から距離を置きました 。ロシェは、常玉のエキセントリックで頑固な性格に相当手を焼いたようです。龐薰栞の回想によると、常玉は画商という存在を蔑視していたようです。

私〔龐薰栞〕はこの目で、人物の線描画を売ってくれと常玉が何度も人に囲まれているのを目にしているが、常玉は画を人々にあげ、お金を受けとることを拒否していた。また、何度となく画商が画を求めて尋ねてやってきたのだが、彼はすべて断っていた。さらに常玉は私に「絶対に画商の罠にかかってはならないよ」と忠告した。

お金や商売という要素を避けた蔑金思想を彼が抱いていたのは、常玉の「文人性」ゆえでしょうか。常玉の若さのせいかもしえません。いずれにせよ、常玉のこうしたバランスを欠いた金銭感覚と、放恣な生活習慣が、やがて常玉を破滅の道へと導いていくことになります。結局、常玉は、貧乏生活を強いられ、食べていくために、中華料理店の料理人の仕事をしたり、「ピン・テニス」なる卓球とテニスを足して二で割ったような競技を開発する(結局ビジネスとしては失敗する)ことになります。

戦後、常玉を支えた友人のひとりに、写真家のロバート・フランクがいます。

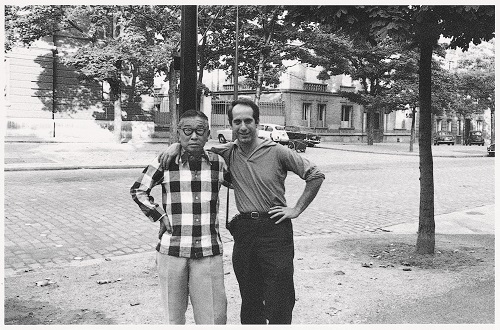

常玉(左)とロバート・フランク(右)。1964年頃、パリにて。

©Robert Frank

ロバート・フランクと常玉との出会いは、世界のアートの中心がパリからニューヨークへと移った第二次世界大戦直後の1948年。常玉はニューヨークで2年を過ごしましたが、このときのルームメイトがフランクでした。

ロバート・フランクは、裕福なユダヤ商人の家系に生まれています。写真家として1946年にスイスからアメリカに移民し、常玉と出会った頃は、アレクセイ・ブロドビッチ(Alexey Brodovitch/ 1898- 1971)に雇われて「ハーパース・バザー」誌のフォトグラファーとして活躍していた頃でした。常玉は、NYに着くなり、イーストサイドの11番街53番のフランクのロフトに転がりこみ、奇妙な二人の共同生活が始まりました。

ロバート・フランクは、マンハッタンのギャラリー(Passadoit Gallery)で常玉の個展を企画しています。しかしながら、個展では常玉の絵は売れず、常玉はフランクにすべての油絵を「アパルトマン代だ」と残し、パリに帰ります。

30歳近くも歳が離れた常玉と、ロバート・フランク。異なる文化背景で育ってきて、世代も違う二人ですが、お互いに惹かれあうものがあったとフランクは回想しています。フランクは、常玉という人間の中に「中国的な、しかし、彼だけの個性的な、何か英知のようなもの」を見出していたのです。以降、フランクはフランスに立ち寄るたびに、どんなに忙しくても、常玉に会いに行く時間だけは惜しみませんでした。モンパルナスの常玉の家をトントンとノックして前触れもなく、ひょこんと現れるフランクに「Qu’est-ce que tu fais là ?!(君、そこで何やっているんだ?)」とふざけながら常玉が答えるのが常だったようです。ちなみに、パンタン墓地の常玉のお墓を整備し、墓石を買ったのもロバート・フランクです。

パンタン墓地は広い……。常玉が好きだったという菊の花を買って埋めてみた。喜んでいるといいなあ。

フランクは2000年に、この常玉についてのプライベートフィルム『SANYU』を製作しています(なかなか目にすることができない作品でしたが、今は動画サイトにアップされています)。映画は、サビリエール通りの常玉のかつてのアトリエ兼アパルトマンを舞台にした、ドキュメンタリーとフィクションの混交する、不思議な感覚の短編作品です。

サブリエール通りの常玉のアトリエ兼アパルトマンも、当時のままだった。誰か彫刻家が住んでいる様子だった。

常玉がパリに戻る際に残した作品は、半世紀の間にわたってフランクに所有された後、1998年に中国人美術学生をサポートするイェール大学の「常玉奨学金(Sanyu Scholarship Fund)」の資金源となっています。以下は、かつてロバート・フランクが所蔵していた常玉の作品の一部です。

常玉《金魚》1940年代 油彩・キャンバス

提供:財團法人立青文教基金會

マティスの《金魚》にはない不安感が漂う常玉の《金魚》。敷物(?)には、七宝や壽などの吉祥文様が描かれている。

常玉《虎嘯》1940年代 油彩・メソナイト

提供:財團法人立青文教基金會

龍吟じ、虎嘯(うそぶ)く。虎は、心を通じ合っている相棒を求めている常玉自身か?

ロシェやフランクの他にも、多くの芸術家たちを惹き付けてやまなかった常玉。彼の作品は、没後50年が経った今も色褪せていません。

21世紀を目の前にして世界的再評価の高まりをみせ、冒頭に述べたように、今では、20世紀の最も重要な東アジア画家に数えられるようになり、オークションでは油画は15億円で売買されるようになっています。

今回の編著『常玉 SANYU 1895-1966 モンパルナスの華人画家』は、常玉のカタログ・レゾネを作成したリタ・ウォン(Rita Wong)さんの協力を得て陽の目を見ることができました。

個人蔵の作品も多いので、日本ではなかなか常玉の作品は鑑賞できる機会がありません(多くを所蔵している台湾の国立歴史博物館ですら、いつも公開しているわけではありません)。でも、この本で常玉の作品に是非触れて、常玉ワールドを味わってほしいです。そして、常玉がかつて住んでいた東京で、いつの日か、常玉の展覧会を見ることができたらどんなに嬉しいことでしょう!

常玉《裸婦》1950・60年代 油彩・メソナイト

提供:財團法人立青文教基金會

中国文人ならば、この裸婦に臥遊するだろう。彼の裸婦には三遠法が持ち込まれている。

常玉《白牡丹と四頭のポニー》1930年代 油彩・キャンバス

提供:財團法人立青文教基金會

牡丹は富貴と繁栄を意味する。馬との組み合わせは何を意味するのか?

常玉《鶩と小舟》1930年代 油彩・キャンバス

提供:財團法人立青文教基金會

「南船北馬」。中国は、馬(北)と船(南)の文化に二分されるという。「道は流れなり」と言った荘子の言葉が思い起こされる。水平線だけで構成されている画面はマーク・ロスコ的。

伝説の画家、日本で初めての作品集

『常玉 SANYU 1895-1966 モンパルナスの華人画家』

奈良美智氏、小野正嗣氏推薦

しなやかに流れる線は、猫が伸びをするように生きていて、そこに落ちてくる色彩を気持ちよく息づかせる。春の眠りの間に散った花々を手に取るように、僕は彼の絵に目を落とす。

奈良美智(美術家)

常玉が描いているのは、本当に裸婦や花や猫や馬なのだろうか。それらはもしかしたら、画布を包む空間から溢れ出した、淡い悲しみと深い静けさ、そして遠い懐かしさが、画家の手をやさしく促しながら、つかの間、画家にも私たちにも親しいものの姿を取って現われたものなのかもしれない。

小野正嗣(作家)

常玉の初期から晩年まで全85作品を収録!

定価:本体3700円+税

B5判変型、160ページ、上製

亜紀書房・書籍詳細ページ

(了)