ナツノカモさんの連載「着物を脱いだ渡り鳥 ― 落語家をやめて、落語のことを考えた。」をまとめた冊子ができました! ナツノカモさんより発刊によせてのメッセージが届いたので、以下に掲載させていたします。

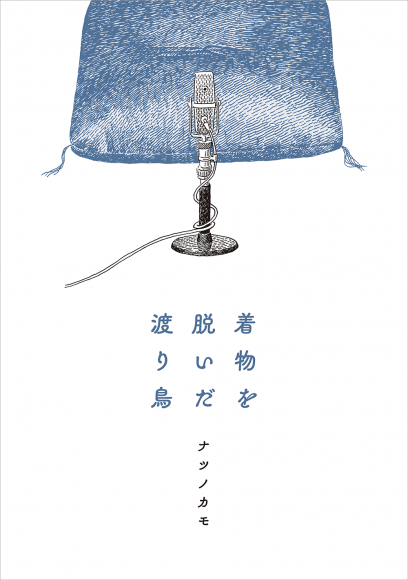

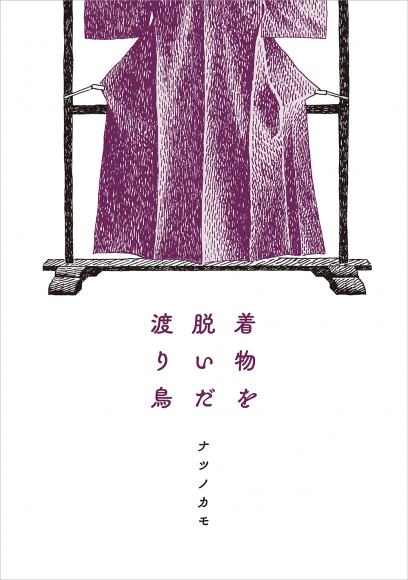

カバーはイラスト違いの2種! 冊子『着物を脱いだ渡り鳥』 定価:本体1000円(税込)

◎作者・ナツノカモさんからのご挨拶

2015年の年末に落語家をやめました。

翌年の春から月に一度のペースで開催していたクローズド落語会は、撮影や録音をしなかったため、その記録は今どこにも残っていません。

僕はそれで良いと思っていました。落語をして、落語のことを考える時間があれば、残らなくて構わない。

亜紀書房の編集者の田中さんと知り合ったのは、クローズド落語会二年目の夏でした。共通の知り合いの作家さんのパーティーでたまたま隣りに座ることになり、お話をしているうちに、僕の活動に興味を持ってくれ、クローズド落語会にも足を運んでくれるようになりました。

「ナツノカモさんのこの活動は、文章などの形でどこかに残しておいた方がいいと思います」

公演後、最初にそう言われました。

変わった経歴だし、やっていることを他人に理解してもらえるか分からないし、半信半疑でしたが、田中さんの言葉のおかげで「いつかこのことを書こうかな」と思いながら日々を過ごせるようになりました。

「落語を捨てられなかった」

田中さんが客席に座った回のクローズド落語会で、僕はこう言ったそうです。本人は覚えていないのですが、この言葉が先ほどの「残しておいた方がいい」のきっかけになったようでした。

自分にとっては「捨てない」のは自然なことだから、それほど考えることもなく言ったのだと思います。でも、誰かにとっては響く言葉になるのだなと、その時に知りました。

落語家をやめても、落語を捨てられなかった人間の記録をここに残しました。お手元に置いていただけたら嬉しく思います。

ナツノカモ

◎連載担当編集よりひとこと

今回の冊子には、「あき地」に掲載した14話に加え、ナツノカモさん作の台本「明晰夢」「海のはしご」2本、さらに馬場憲一さんの解説が収録されています。座布団と着物の2バージョンの装画は、漫画家の西村ツチカさんによる描き下ろし! ブックデザインは五十嵐哲夫さんの手によるものです。

私事になりますが、初めて足を運んだカモさんの観察会の会場は、歌舞伎町にあるイベントスペースでした。真っ暗な会場に現れたナツノカモさんの姿を客席から眺め、その「地下落語」で独立独歩な佇まいに痺れ、連載の提案をしたのでした。今回の連載はナツノカモさんが落語家をやめ、再び羽ばたき出すまでの道のりを綴られたものですが、今後どのように新しい芸能を作っていかれるのか、着物を脱いだ渡り鳥は海を越えてどこまで飛んで行ってしまうのか、いつかまた、その過程を読めることを期待しています。(担当編集・田中)

内容紹介ページ

https://natsunokamo.jp/free/shop

販売ページhttps://natsunokamo.stores.jp/items/6153efcaedf49f08e1f5de28

冊子をお取り扱いいただけるお店も募集しております。ご希望のお店の方は、お取引条件など、ページ下部のメールフォーム(シェアボタンの📩を押すとフォームが立ち上がります)より、亜紀書房編集部までお問い合わせくださいませ。