こんな文字を書いてます

子どものころから字を書くことが好きで、自分の書く文字に強いこだわりがありました。

という書き出しにしてみたかったのですが、そういうわけではなく、文字を書く行為といえば授業中の板書と宿題くらいの一般的な子どもでした。

文字デザインや作字と呼ばれる世界を知ったのは二〇一九年のことで、興味のおもむくままに、インターネットの海に漂う作品を手本にして、見よう見まねでデザイン性のある文字を書くようになりました。

最初のうちは無料のペイント系ソフトを使っていて、下書きをするという考えもなかったので、書いては消し、書いては消しをパソコン画面上で何度もくり返していました。しかもタッチパネル対応の画面にゆびで触れて書くという無謀なやり方です。

わからないなりにしばらく続けていると、わずかながら成長もあり、下書きの必要性や、デジタルで書くうえで必要なものが見えてきました。ペンタブを買い、ソフトを変え、いろんな文字を書いていくうちに自分のテイストが定まってきたように思います。

とはいえ、わたしの書く文字は特別なものではありません。わたしがデザインしている文字は、メモ用紙にささっと書くような走り書きの延長線上にあり、いつも書いている文字を崩しながら、気持ちのいいかたちに整えていった先に現れたものなのです。

言葉より、実際に見ていただいたほうがイメージしやすいでしょうか。

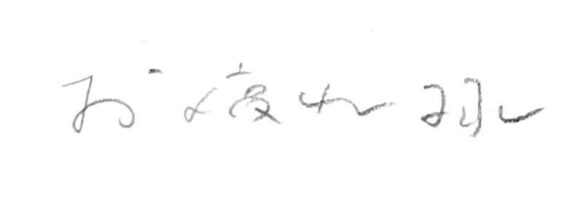

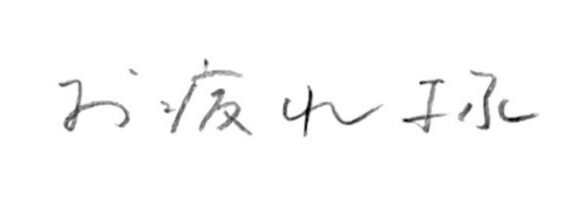

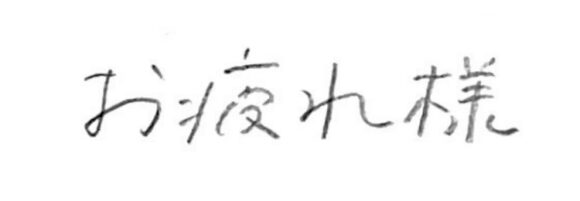

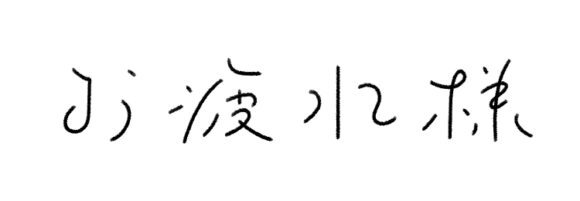

「お疲れ様」という言葉を、走り書きの字、書き置きの字、手紙の字、デザインした字の四種類に分けて書いてみます。

まずは走り書きの字を見ていきましょう。

メモをとるときは大体このような字で、筆圧は弱めです。書くスピードを重視しているので、点画を部分的に省略したり、線をつなげたりして画数を減らしています。各文字の雰囲気でなんとなく読めますが、みみずが這ったような字という表現がドンピシャかもしれません。

続いて書き置きの字です。「お疲れ様」のあとに、冷蔵庫におかずあるよ、という家族に宛てたメッセージが続くようなイメージです。

用件さえ伝わればいいという気持ちが文字の省略具合に多少にじみ出てしまいましたが、文字を書く目的が記録から伝えることに変化したからか、走り書きの字よりハキハキした印象です。

手紙の字は、文字通り手紙を書くシーンをイメージしたもので、意識したポイントがいくつかあります。

文字を省略しないこと、線をつなげないこと、なんと書いてあるのかひと目でわかるようにすることです。字のくせやバランスの取り方などすべてひっくるめて、これがわたしの字のベースになっていると思います。

そして最後はデザインした字です。今回は、ある程度読める字にすることを念頭に置いて作ってみました。

「お」と「れ」、そして木へんの崩し方はわたしのなかでは定番です。

同じ言葉でも、縦書きか横書きか、文字列の幅や高さをどれくらいにするのか、字の崩し具合=読みやすさをどう設定するのか、などによってさまざまな書き方をすることができます。

四種類の文字を通して、わたしの書く文字に共通の土台があることをなんとなく感じていただけたでしょうか。すっぴんの顔にメイクを施していくように、わたしはこんな文字を書いています。

* * *

わたしの書く「も」はさつまいも

幼稚園の年長くらいから小学六年生まで、近所の先生に硬筆と習字を教わっていました。

すっきりしたショートヘアが似合う女性の先生で、わたしが通いはじめたとき、先生は五十代なかばくらいだったと思います。

家を出て、角をふたつ曲がった川沿いにあるお宅の一室が教室になっていて、先生とわたしのマンツーマンか、妹とふたり並んで座卓にむかって正座し、教えていただいていました。

先生はちいさな庭でポッキーという名前のビーグル犬を飼っていて、門扉を開くと、ポッキーがよく伏せるような体勢で地面に寝そべっていたのを覚えています。寝ているのかな、としゃがんで顔をのぞきこんでみたり、ちょっと撫でたりするのが教室に入る前のルーティンでした。

とはいえ、当時はまだ幼すぎておぼろげな記憶しかないのが正直なところです。

ただ、ありがたいことに母がそのころの教材を保存しておいてくれたおかげで、ついこのあいだ二十年以上前のかすかな記憶に触れることができました。

教室で使っていたテキストはB5サイズの方眼ノートです。ページをめくって見返してみると、最初は鉛筆で線を引く練習からはじまっています。

十字の点線をなぞってまっすぐ線を引いたり、先生が書いたらせんやジグザグをなぞったり、それらを真似して書いてみたり。二人羽織りのように、鉛筆をにぎったわたしの手をうしろから先生がにぎり、先生の筆跡をリアルタイムでなぞったこともありました。

そういう運筆練習ののち、ひらがなの練習がはじまりました。一文字を約二センチ四方のマスいっぱいに書き、一ページ分、同じ文字の反復練習がつづいています。

鉛筆でひと通りひらがなの練習を終えると、つぎはフェルトペンの練習です。おおきく四マス分を使って書いています。わたしの名字(旧姓)が大森なので、お、も、り、ゆ、き、の五文字から教わっていたようです。

横から首を伸ばしていっしょにノートを見返していた母は、あなたの字やっぱりじょうずだわぁ、としみじみしていましたが、わたしの目にはいかにも子どもの字という風に映ります。「お」の長い二画目は心電図みたいに震えているし、「も」はさつまいもみたいに細長かったり太っていたりするし。文字を記号的にとらえ写しとっているみたいで、それはそれでなかなかおもしろいものでした。

書いてある字がどんなかたちであれ、先生はそれぞれのページの端に赤色のペンでコメントをくださっていました。てんのいちがとてもよいです、とか、よくかんがえてかけました、とか。

先生の赤い字は、ノートの上から下へすっと流れていく川のような筆跡です。これまで字のきれいな人と出会う機会は幾度かありましたが、いまでもやっぱり先生の字がいちばんです。品がよく、凛としていて、指の腹のようにやさしい弧を描くあの字がわたしは好きなのです。

ひらがなでしか書けなかった名前は、次第に漢字でも書けるようになり、小学三年生になると毛筆の使い方を教わりはじめました。

習字をはじめたあたりからは、記憶もかなり鮮明です。主に書道展に出すための作品の稽古をしていました。何枚も清書をして、いちばんいいものを先生が選び、賞がとれたら家族で展示会場へ見にいくというのがお決まりの流れでした。

お題となっている同じ言葉を書いた半紙がずらりと並んだ中から自分の作品を探しだし、その横に並んで写真を撮り、それから友人の作品を見にいきます。当時のわたしは、友人が自分より上の賞をとっていても、とくにくやしさとか劣等感はなく、純粋に事実として実力差を受け止めていたように思います。

書道展ごとに題字は変わりますが、半紙の左端にきゅっと寄せて書く名前の漢字四文字はいつも同じです。本当に飽きるほど大森悠生と書きました。線の強弱のつけ方、角度や長さ、そして点の位置。この四文字の書き方は、いまだに手が覚えています。

いまでは誰の教えも受けることなく、ふにゃんとした字を好んで書いてばかりいますが、あのころ、先生に言われたように修正した字のほうがたしかにかっこいい、と思える感覚を得られたことは、わたしにとって大切な宝ものです。作品としてなにかを仕上げるとき、第三者の眼で引いて見るそうした感覚は、いまの自分を大いに助けてくれていると感じます。

成人のご報告をして以来、先生にはしばらくお会いしていません。ポッキーは死んでしまったし、このあいだ近くを通りがかったときには、先生のお宅兼教室はなくなっていて、代わりに知らないアパートが建っていました。

それでも、スーパーの店先にやきいもが並ぶ季節になると、先生が石油ストーブの上でつくってくれた熱くて甘いやきいものことを思い出し、なんだかホッとするのです。

(第1回・了)

本連載は、隔週更新です。

次回:2025年11月7日(金)掲載予定