かき氷の旗に欠かせないひげ文字

白地の布にうねる青い波頭、中央を赤で「氷」と染め抜かれた旗を掲げている露店。夏になると、かき氷食べたさについ吸い込まれてしまいます。

見かけるとなぜだかうれしくなるこの旗は「氷旗(こおりばた)」。いちばんの見どころは「氷」の書体です。筆で書いたような味わいがあるけれど、習字で書く文字とはどこかちがう。この個性的な文字は、筆のかすれを強調した「ひげ文字」といいます。氷のかたまりをがりがり削っている最中に飛ぶ氷粒や、できあがるまでのスピード感。これらがひげ文字独特の威勢のよさと絶妙にマッチしています。

わたしの好奇心をくすぐるひげ文字とはいったい何ものなのか。氷旗の歴史とともに迫ってみたいと思います。

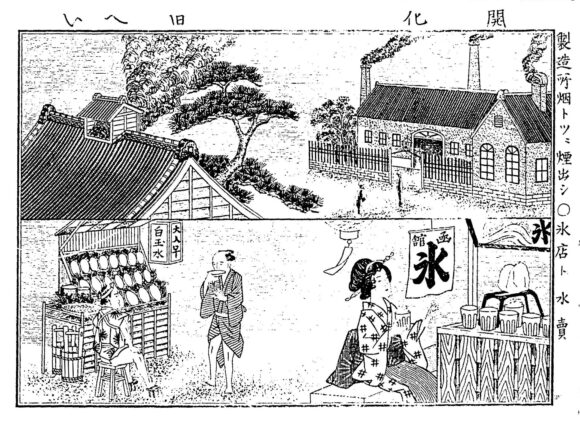

かき氷屋の前身となる氷水屋が生まれたのは明治初期(1878年)。それまで高級品だった氷が庶民のあいだにも出回るようになったころです。なかには粗悪な品質の氷もあり、当時の内務省は氷販売に衛生検査を導入。店頭に「官許」「氷」の文字のほか「凾舘」などと産地表示をした旗を掲げることを義務づけました。つまり、氷旗はもともとお店側の発案でできたものではなく、氷の品質が保証されていることを示すお上から指示だったんですね。

現在よく目にする氷旗はその名残。これまで150年近くも、夏が来るたび、わたしたち日本人みんながあの旗の下で涼を味わっていたと思うと感慨深いです。

『開化と旧弊 高等教育』大西庄之助・編(国立国会図書館デジタルコレクション)

『開化と旧弊 高等教育』大西庄之助・編(国立国会図書館デジタルコレクション)

ただ、当時のスケッチや資料を見てみると、旗に描かれた「氷」の文字にはひげ文字の特徴が見られません。どちらかというと、筆に墨をたっぷりと含ませて書いたような趣があります。

ひげ文字は江戸文字と総称される書体のうちのひとつで、名前のとおり江戸の文化から生まれたもの。見た目の迫力とは裏腹に、細かな表現が目を引くデザイン性の高い書体です。明治に入ると早くもお酒の銘柄や一部の看板、ちょうちんなどに使われました。

ひげ文字を書くときは、はじめに輪郭を決めてから装飾を施し、最後に内側を塗りつぶします。ここでいう装飾とはかすれを強調した稲穂状のひげや、虫食いのようにして意図的に色を乗せない部分のことです。ひげの本数や太さ、角度など、かすれの表現の具合によって文字全体の表情もがらりと変わります。筆の流れが見えるような輪郭づくりはまさに職人技。その道のプロたちのあたまのなかにある文字の設計図をぜひとも覗いてみたいものです。

いつごろから氷旗にひげ文字が使われはじめたのかは定かでありませんが、旗を染める際の技術革新が一役買っているのではないかと推察します。もしくは単に商人たちのあいだでひげ文字が流行った時期があったりしたのかも。

氷旗以外にも、ひげ文字はわたしたちの生活のなかに存在しています。1970年代以降、写真植字の書体が多様化しはじめると、ひげ文字をベースにした書体がリリースされました。代表的なのはモリサワの「ひげ文字」、写研の「イナひげ」。さらに時は経ち、パソコン上での編集作業(DTP)が主流になると、モリサワのひげ文字はデジタルフォントとして復刻リリース。身近なところでは特価セールのチラシのタイトルや見出しに使われているのをたまに見かけます。

時代が移り変わってもなお親しまれているひげ文字。スーパーに行けば一部の日本酒ラベルでもこうした書体を目にすることができるはず。ほかにも思いがけないところで出会えそう。街なかで見かけたときには一度立ち止まり、文字の迫力と繊細さを堪能してみてはいかがでしょうか。

* * *

勘亭流に胸おどる

数ある図案文字のなかでも個人的にグッとくるのが江戸文字です。

江戸文字にはひげ文字以外にもいくつかの主要なバリエーションがあります。勘亭流(かんていりゅう)、寄席(よせ)文字、相撲字、籠(かご)字などなど。法被(はっぴ)や半纏の背中側に書いてある「祭」の文字をイメージしてみてください。線が太くみちっと詰まった力強いあの文字、まさにそれです!

曲線のなめらかさと迷いのない直線。一文字一文字を見えないマスにぴっちりとはめ込んだような正確さ。字間を詰め、文字が連なってひとつのかたまりになったような屈強な全体像も、ああたまりません。画数の多い少ないにかかわらず、文字のかたまり全体が同じ黒さに見えるのも気持ちいい……。江戸文字は文字マニアとして熱くなるポイントが目白押しなのです。

それでは、そんな江戸文字の世界に足を踏み入れてみましょう。

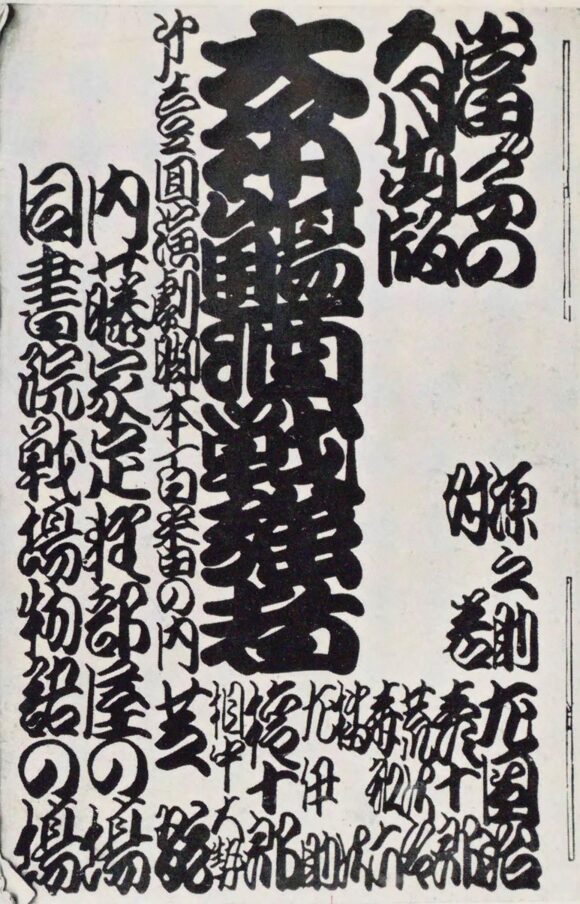

勘亭流は書家の岡崎屋勘六(号・勘亭)を祖とし、1779年に九代目中村勘三郎の依頼により勘六が大書した中村座『御贔屓年々曽我(ごひいきねんねんそが)』の看板をもって確立したとされています。それが大きな評判を集め、その後「歌舞伎の看板文字といえば勘亭流」と言われるほど人気を博すように。公演を宣伝するための番付やビラにも勘亭流の文字が使われ、以後この書体は、歌舞伎の脚本を担当する狂言作者たちに受け継がれていきました。

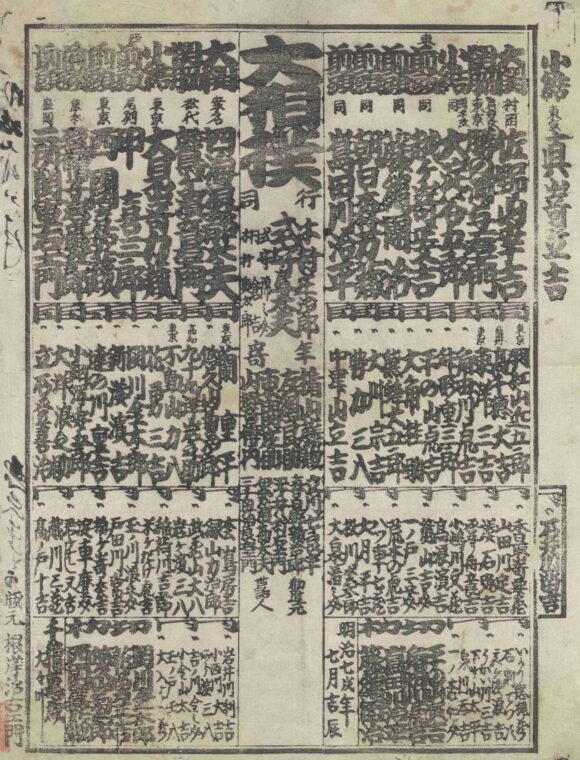

独特なフォルムの勘亭流が目を引く『大杯觴酒戦強者』河竹黙阿弥/明治21年(国立国会図書館デジタルコレクション)

独特なフォルムの勘亭流が目を引く『大杯觴酒戦強者』河竹黙阿弥/明治21年(国立国会図書館デジタルコレクション)

で、この書体、勘六が突然思いついたのかというと、どうやらそうではないのです。

勘六はもともと御家流(おいえりゅう)という流麗な崩し字の書家でした。御家流というのは江戸幕府が開かれた際、公文書に使用する全国統一の書体として使われたもの。のちに寺子屋で教える書き文字手本の書体にも採用され、大衆に広く親しまれるようになりました。

御家流で書かれた『御家商売往来』沢久次郎/明治21年(国立国会図書館デジタルコレクション)

御家流で書かれた『御家商売往来』沢久次郎/明治21年(国立国会図書館デジタルコレクション)

御家流はさらさらと書くことに重点を置いた崩し方で、なめらかな筆致が特徴。一方、勘亭流は見た目のインパクトが重視されており、文字の組み方も目を引きます。文字をぎちぎちに詰めているのは公演の大入(おおいり)を願ってのもので、可読性は低いものの、それでも読めるのが江戸っ子の粋。

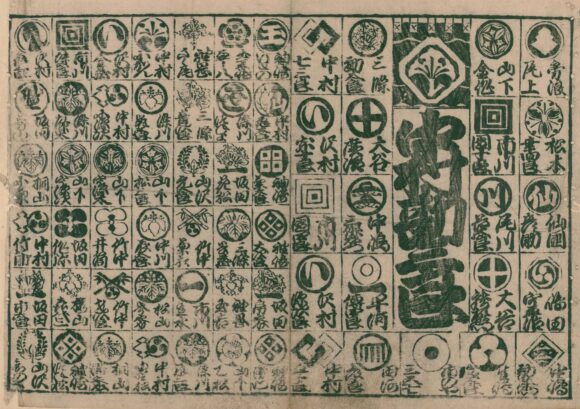

ここでひとつ歌舞伎文字にも触れておきたいと思います。歌舞伎文字とは、勘亭流が確立する前から狂言作者の手によって書かれていた書体です。勘亭流の源流ともいえるでしょう。当時の歌舞伎の芝居番付(下 の図版)を見てみると、とくに右ページ中央の大字部分(中村勘三郎の名前)は勘亭流の出現を予感させます。

『江戸三芝居紋番付』享保–天明年間〔1716-89年〕(国立国会図書館デジタルコレクション)

『江戸三芝居紋番付』享保–天明年間〔1716-89年〕(国立国会図書館デジタルコレクション)

勘六は御家流の基礎を持ち、歌舞伎文字の流れを汲んで勘亭流をつくりあげたというわけです。読みやすさよりビジュアルとしての強さを全面に押し出した勘亭流。その後二十一世紀になってもこれほど人々に親しまれていることを、勘六は想像していたでしょうか。わたしも江戸文字のなかでいちばん好きです。

勘亭流のエッセンスは、寄席の看板や高座のめくりなどに使われる寄席文字にも取り入れられました。その家元は明治36(1903)年生まれの噺家、橘右近(たちばな・うこん)。寄席文字は、関東大震災でその多くが消失してしまった木版刷りのビラ字と勘亭流のいいとこ取りをして右近が考案した書体です。1966年からいまも続く寄席風バラエティ番組『笑点』の初代題字も彼が手掛けたものだそうです。

そして、相撲の番付に使われる文字が相撲字。字の崩しはほとんどなく、楷書を太くしたようなスタイルが特徴です。むかしは御家流で書かれていたようですが、明治中期に三河屋根岸治右衛門兼吉によって現在の書体が確立しました。力士や行司の名がずらりと並んだ番付を書くのは、なんと土俵を裁く行司さんの仕事なんだそうです。知りませんでした。戦後8人目となる番付書きを担う現在の幕内格行司は、二代目木村要之助さんです。

「相撲番付」明治7年(東京都立図書館)

「相撲番付」明治7年(東京都立図書館)

籠字は相撲字同様、楷書を太らせた見た目ですが、これまでの書体とは書き方が異なります。細めの筆を用いて、まず文字の輪郭を形どり、次に内側を塗りつぶして文字をつくっていく。ちなみに書道では、手本の文字をなぞって別紙に写すことを「籠字にとる」と言います。

『江戸文字のしをり』南部清吉/大正4年(国立国会図書館デジタルコレクション)

『江戸文字のしをり』南部清吉/大正4年(国立国会図書館デジタルコレクション)

ときに緻密に、ときに大胆に。どの書体にも書家の技が光り、息づかいが感じられるような線の一本一本に胸が熱くなります。ものごとを伝達するという文字本来の役割も内包しつつ、書体が持つパワーだけで視覚に訴えるという粋。

庶民の文化とともに発展してきた江戸文字は文字そのものがデザインの主体です。たった一文字でも主役を張れるデザイン性の高さは、まったく見事としか言いようがありません。

(第8回・了)

本連載は、基本的に隔週更新です。

次回:2026年2月20日(金)掲載予定