こころに届く祖母の字

我が家の冷蔵庫は、ごみ捨てカレンダーやら、薬局のクーポン券やら、ちょっとしたメモなんかで扉の表が埋めつくされています。

実家の冷蔵庫も似たようなもので、伝言板代わりのホワイトボードや、病院の予約用紙、何枚かをマグネットクリップでとめた祖母のメモなどが貼りつけてあります。メモの内容は、生協でなにを注文しただとか、誰がいつ帰ってくるだとか、うっかり忘れ防止の目的のものが多いみたいです。

まもなく九十歳になる祖母は、もともとよくメモを取る人で、テレビの料理番組で紹介されたレシピなどをひんぱんに書きとめていました。

ただ、料理アシスタントの「ではレシピのおさらいです」のひと言のあとに読みあげられるレシピ復唱のスピードは意外と速く、すべてを書き終えないうちにテレビ画面が切り替わってしまうこともしばしば。わたしが祖母のそばにいるときは、急いで録画したり、テレビ画面をスマホのカメラで撮ったりしていたものです。

祖母の字は、口、貝、門、など、漢字の四角い部分はパリッと角張っていて、はねやはらいは筆の勢いに任せ大胆に、ひらがなはくにゃっとやわらかい印象です。大急ぎで書いたレシピのメモや、さらっと書きとめたホワイトボードの祖母の筆跡は、見ようによっては行書のようでもあります。

行書というのは、文字を構成している点や線をつなげて書いたり、部分的に省略したりした書体です。銭湯ののれんの「ゆ」の字や、ご祝儀袋の「御祝」の字は行書で書かれているものが多いのではないでしょうか。筆跡に流れが感じられるのが特徴です。

思い返してみると、むかし近所のおばあちゃんたちからもらった年賀状のほとんどが行書のような筆跡でした。筆ペンのようなものを使って書かれていたのだと思いますが、「申しあげます」とか「大きくなりましたね」とかの文字どうしが糸のように連なっていて、一文ごとに抑揚が感じられる素敵な字でした。

ご近所さんたちも祖母と同年代だったので、もしかすると祖母の年代ではそういう行書っぽい字が一般的だったのかもしれません。

もし祖母世代の字というものがあるとすると、それは日常的に毛筆に親しんでいたから? 学校でも鉛筆ではなく毛筆を使っていたのかな。むかしは時代ごとの字の流行りもなくて、見本どおりの字が好ましいとされていたのかも。じつは祖母たちに教えた世代の人たちが字の書き方に厳しかったからだとか?

連想ゲームみたいにいろいろと考えがふくらんできました。そこで、字を習いはじめたときって毛筆だったの? と祖母にたずねてみたところ、大はずれでした。

祖母の話によると、わたしの世代と同じように鉛筆を使って勉強していたそうです。 すこし気になって、学校で使われている筆記具の変遷について調べてみると、一九〇〇年(明治三十年代以降)ごろから洋紙の普及に歩を合わせるように鉛筆の使用が広まっていったことがわかりました。知らない時代のことだからといって、祖母のことをうんと昔の人だと思い込むのはよくありませんでした。反省です。

祖母の書く字について話を聞くなかで、わたしはあんまり字がきれいじゃないから、と漏らしたのがかなり意外でした。すこしばつが悪そうに、ぽつんとつぶやくような感じで。普段からハキハキとものを言い、むしろやかましいとさえ感じさせる祖母の言葉とは思えず、つい聞き返してしまったほどです。

後日、ネットで見つけたレシピを祖母に紹介した会話の流れから、祖母がわたしのためにオリジナルのレシピノートを作ってくれる、という話になりました。そのときも祖母は、もう幾分かきれいな字で書けたらいいんだけどねぇ……と独りごちていました。なんでだろう、そのときわたしは、こころに冷たい風がぴゅーっと吹くようなさみしさを感じてしまいました。

なんて書いてあるかわからなくても、文脈で読んでね。

祖母は最後にそう言ってからりと笑いましたが、正直、そんな忠告は必要ありません。幼いころから祖母の筆跡を見てきましたから、祖母が書いたものが読めないなんてことは一切ないのです。祖母お手製の漢字ドリルで勉強をしていた小学生の夏も、卒業祝いに手紙をくれた十年前も、祖母の筆跡を通して受け取ったあたたかい愛情に支えられてきました。

祖母が元気なうちに、いまここに書き連ねた言葉を直接伝えなくては。彼女がわたしに宛てたレシピノートをたのしそうに書いている姿を想像しながら、ひとりこころに決めました。

* * *

雲のうえのギャル文字

プロフィール帳や交換日記、手紙交換と聞いて、小・中学校の思い出が一気によみがえる平成初期うまれの方、多くいらっしゃるのではないでしょうか。平成八年うまれのわたしもそのうちの一人です。

とくに小学校の中~高学年のころは、交換日記や手紙交換がなかよしグループ内での身近なコミュニケーションツールでした。なかでもプロフィール帳は友人の輪を広げる機会を与えてくれるありがたい存在。あまり話したことのないクラスメイトや、ちょっと気になる男の子に声をかけるとき、プロフィール帳があるのとないのとでは、声かけのハードルにずいぶん差があったものです。

ちなみにわたしは女性で、学生時代は同性の輪のなかで過ごすことがほとんどでした。同年代の女子と毎日顔をあわせ、そのなかで起こることが世界のすべてだったあのころの流行りすたりは、いまより目まぐるしいものでした。

流行りが移り変わるたびに、あれ欲しいこれ欲しい、と騒ぎたてるわたしのわがままに付き合ってくれた母親の当時の苦労は計り知れません。

小学生のころは、ロケット式カラー鉛筆やカラーペン、蛍光ペンを買いに、文具や雑貨が種類豊富に並んだイオンモール倉敷のRyogoku(りょうごく)によく足を運びました。新しい文具はそばに置いておきたいのが乙女心なので、デニム地のチェーン付き筆入れや、床に落ちるとけたたましい音がするカンのペンケースに大切にしまい込むのがお決まりでした。

そして、授業の休み時間になると、手元にそろえたすべてのペンを使ってやる! と鼻息を荒くして、手紙のふちを一心不乱に彩っていました。

そうやって流行りに揉まれながら中学生になったころには、前述のカルチャーはほとんどが終わっていきました。

でもわたしのまわりでは、手紙交換だけは変わらず日常にありました。そして友人と手紙のやりとりや、勉強ノートの貸し借りをするなかで、あることに気づきました。いつの間にかかわいい文字が目につくようになり、似たような雰囲気の書き方がみんなの間で共有されていたのです。

いわゆるギャル文字です。ギャル文字って、ちょっとワルっぽくなってみたい思春期のこころをくすぐるいいネーミングですよね。字自体は、偏やつくり、はねやはらいのバランスがすごく不安定で、いまにもどこかへ転がっていってしまいそうなほど丸いのが特徴です。

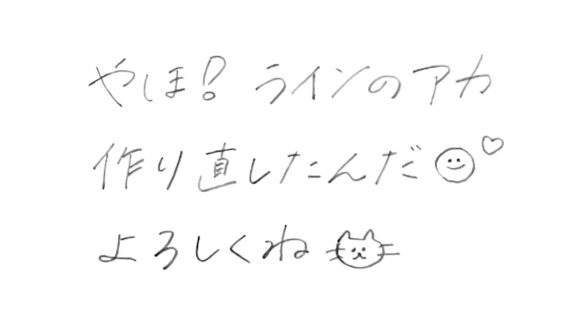

試しにまねして書いてみました。どうでしょうか。

当時、書き方のくせは人それぞれでしたが、ベースはだいたいこのような感じでした。まあ上出来かなと思いますが、ちょっとはりぼて感があって、わたしにギャルの血が流れていないことがバレますね。やんちゃな子ほど活きのいいギャル文字を書いていましたから、やっぱり本物は超えられません。

そのころギャルじゃなかったわたしはギャル文字を習得できず、代わりにただ丸いだけの文字を書いていました。それに、一行分の幅に対する文字サイズがすごく小さかったので、丸まったダンゴムシがずらっと並んでいるようでした。

硬筆も習っていたのに、どうしてそうなってしまったかというと、わたしがとてもせっかちで、普段から丁寧に文字を書いていられなかったからかもしれません。

ギャル文字時代を経て、高校にあがると、みんながシュッとした文字を書いていておどろきました。中学の同級生がすくない高校に進学したこともあってか、高一のクラスではすでにギャル文字の片鱗すらありませんでした。

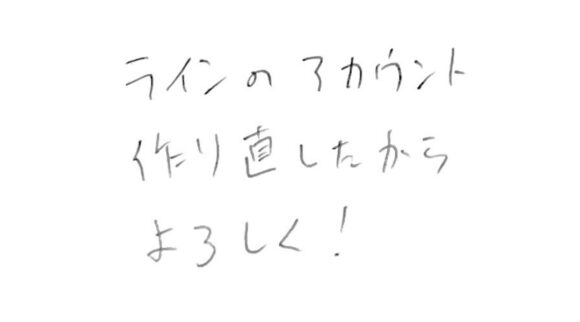

ここでいうシュッとした文字とは、どちらかというと全体的に細長くて、右肩あがりな感じ。曲線のカーブは比較的ゆるやかで、ほんのり勢いが感じられる筆跡です。

これも試しに書いてみましょう。

これはギャル文字よりむずかしいかもしれません。

高校のときもうまく書けなかったんですよね。実はいまだにこういう大人びた筆跡にあこがれを抱いています。でも利き手(右手)との相性が悪いみたいで、やはりこれも習得がむずかしそうです。

それでもわたしの筆跡には変化がおとずれていました。

ダンゴムシ風だった丸文字は、ダンゴムシがからだを開いていくように、文字のきつい曲線がなだらかになり、のびのびと大きい文字になってきたのです。知らぬ間にシュッとした文字からいい影響を受けていたのでしょう。それから次第に自分の文字が確立されてきたように思います。

そしてこれは体感ですが、女子の書く字は時代ごとに変化があったのに対して、男子の書く字は中学生の字、高校生の字といった変化はとくになく、ずっと「男子の字」だったように思います。文字列がくねくねしていたり、字の大小が自由だったり、ときどき筆跡に手持ち花火のよう勢いがあったり。

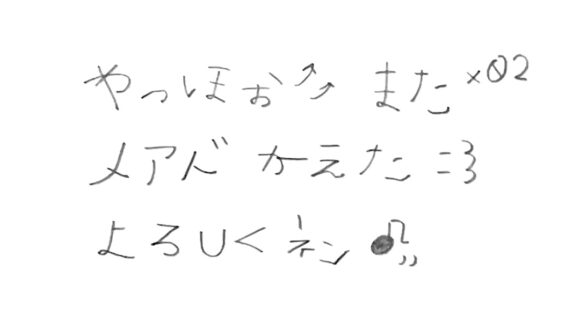

唐突ですが、わかりやすい参考までに、夫にちょっと字を書いてもらいました。

ちょっとよそいき風に書いたそうですが、まさにこれです。「ア」が「了」になっていたり、「よろしく」が「よろしL」に見えたりして、かなり味わい深いです。

もっと普段に近い雰囲気でも書いてみようか? 仕事のときはこんな感じでー、名前はいつもこんな風に書いててー、とノリノリで二枚も三枚も書いてくれました。夫のなかにある少年のハートが垣間見えた気がしてまぶしかったです。

男子の書く字はみんなこうだと思っていたので、社会に出てから、すごくかわいい字を書く男性が存在することを知ったときはおどろきました。その人に、その字を書くに至った理由をなぜ聞かなかったんだ! と悔やまれます。

大人になると、文字を書く機会がぱったり減ってしまいました。

からだに染み込んだ文字の書き方は十代のころのままなのに、最近では、まるで高嶺の花のような難易度の高い美文字が流行りはじめていて、なんだか酷な時代だなと思います。

振り返ってみると、これまでさまざまな文字の流行に振りまわされてきました。流行りに呑まれてまねしたり、でも思うようにコピーできなかったり。若いころはそれなりに悩みましたが、時は流れ、いまではどんな文字の流行りがあろうがどこ吹く風。むしろそういう風潮が高まるほど、自分の文字を手放してなるものかとムキになってしまいます。

(第2回・了)

本連載は、隔週更新です。

次回:2025年11月21日(金)掲載予定