標本画家・川島逸郎さんによる本連載「虫を描く私――標本画家のひとりごと」がこのたび単行本になります。顕微鏡を覗きながら、製図用ペンで体長数ミリの昆虫たちの姿を描き出す、その画業の道行きで浮かんでは消えるあれこれを綴ったエッセイ集です。発売は7月19日、現在亜紀書房のWEBストア他にてご予約受付中です。

単行本化に際して、川島さんよりメッセージが届きましたのでここにご紹介いたします。

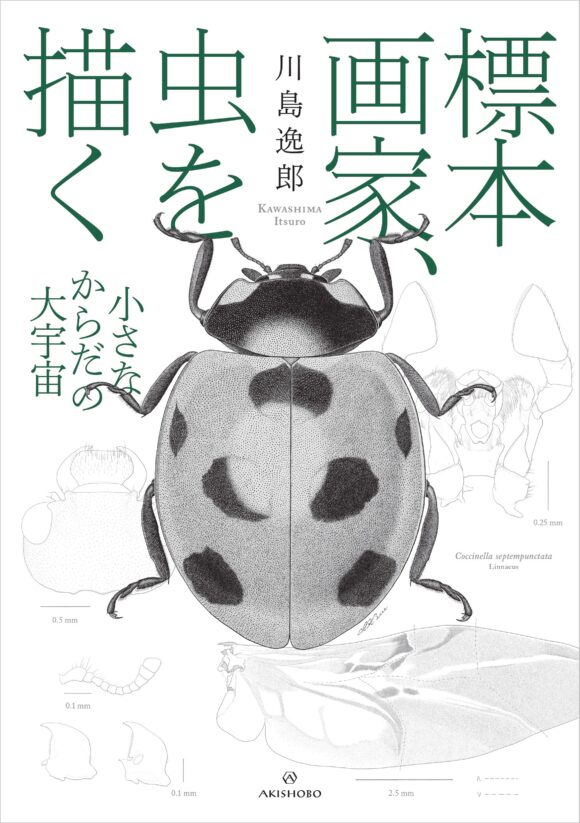

『標本画家、虫を描く 小さなからだの大宇宙』 定価:本体2,200円(税込)

◎川島逸郎さんより

何とか校了にこぎつけたことにひと安心しながら、間もなく始まる展示の準備をしています。厚木市立あつぎ郷土博物館での企画展「夢虫になる夏が来る!」(7月20日[土]〜9月16日[月])では、この連載のために描き下ろされ、このたび刊行される単行本にも収められた原画の4点も展示される予定です。

私は虫の絵描きですが、文章を読むのも書くのも好きで、長きにわたって虫やそれにまつわる事ごとについて書き続けてきました。虫について書く場合、文章をしたためる前に、多くのスケッチや描画を済ませているのが私の常。自ずと、書くべきことは先行して頭の中に積み重なっているので、これまで筆が進まなかったことはありません。

とうとうと文章が流れ出てくるのがいつものことで、ものを書くことは私にとって、まったく苦にはならないと思ってきました。むしろ、絵を描くことのほうが苦行かもしれません。ところが、「虫を描く」ことを通して自身を省み、それらを記すことこそが主題だった今回はどうでしょう。虫あるいは、虫の描き方を説明することが真の目的ではありません。その道のりはまったく今までのようにはいかず、遅々として進まない筆にどれほど困惑させられたことか。自分自身について書くということがいかに難しいか、今にして初めて味わう感覚に、新鮮味すら感じました。

絵描きついでのもの書きだったとはいえ、「画家か研究者か、お前は一体、何者か?」と評されることもしばしば、中には「何にもならないものを書いている暇があったら、絵を描け」との厳しい意見もありました。それは確かにその通り。その分の時間も労力も、一枚でも多くの絵を描くことに費やすべきだろうな、と思い悩んだ時期もありました。ただ、絵としての具現化とともに、文章で表すことの喜びを捨て去るにも忍びなく、止めることができなかったというのが正直なところでしょうか。

世の片隅にひっそりと在るにすぎなかった一介の標本画家の思いが、こうして一冊の本になるとは想像もしていませんでしたが、人生のマイルストーンにはなりました。浜の真砂のひと粒を世の中に掬い上げてくださったことに、感謝しかありません。

自分との対話だけではありません。まったく関心もなかったナナホシテントウが表紙になりました。描くために真剣に向き合ったその分だけ、何気なく素通りするような路傍の虫けらではなくなり、野外で見かけるたび、何とも言えない親しみとともに眺める隣人になりました。愛着とは、「よく知る」ことから生まれます。私の虫の絵が、自他ともにその助けになればと願いつつ、これからも、ひたすら描き続けます。

川島逸郎

―夢虫になる夏が来る!―

あつぎ郷土博物館

〒243-0206 厚木市下川入1366-4

会期:2024年7月20日(土)〜9月16日(月)

*休館日 7月29日、8月26日

午前9時から午後5時(入館は午後4時30分まで)

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/atsugicitymuseum/schedule/41290.html