「標本画」に出会う前

昆虫を描き始めたいきさつについては、幼少期の虫との出会いとともに、前回に書きました。昆虫はその後も、私の心を捉え続けてはいたものの、好奇心はさまざまな方向へと拡がる一方でした。そこに、子どもなりの冒険心も加わって、その関心は次第に生き物以外へと移り変わっていったのです。小学校中高学年になると釣りに熱中し、自転車で多摩川沿いを西へ東へと駆け巡り、さらに当時流行っていた切手収集を始めた私は、電車を乗り継いでは、東京の切手商を訪ね歩きました。かと思えば、模型ばかり作っていた時期もあり、軍艦や航空機の絵をひたすら描いていたものです。その頃には、川崎市の西郊もますます市街化が進み、自然は、私の身近からも消え去っていきました。私の関心が移り変わっていった背景には、目に映る虫たちが残す印象が希薄になっていた、という現実があったことは想像に難くありません。私の生き物への関心が、二度と戻って来なかったとしても不思議ではないでしょう。

そのような中、転機が訪れたのです。それまで住んでいた川崎市から一転、海に囲まれ緑の丘陵が連なる三浦半島へと移り住むことになったのでした。この生活環境の激変は、私の視線を再び自然へと向けさせるには十分でした。中学校に上がると、一人の同級生の影響もあって、私は野鳥に関心を抱くようになりました。この鳥好き時代は、その後、高校の三年間も続きます。とはいえ、遠くから双眼鏡で覗き、静かに観察するだけで満足のゆく私ではありません。もっと間近で見たい、この手に取りたい。その一心で、ひたすら山野、海辺をさまよい、落ちている鳥の羽毛を拾い集め、死体探しに明け暮れたものです。真新しい死体を手にしたとき、ごく間近でこそ分かる体の造りと美しさとに感動し、その姿形を何とか保存したいとの願いから、剥製標本作りも独習しました。知っておくべき衛生上の問題など、何らの予備知識も持たないまま始めた危うさはあったにせよ、35年以上を経た今なお、私の手元で大切に保管されている仮剥製は、当時を思い出すよすがとなっています。飼育もしました。遊びの延長で、野鳥の捕獲や飼育は法に触れることすら知らず、大きなものでは、トビ(ピーヒョロロと鳴く、あの「とんび」です)までも捕まえて飼ったものです。しかし、羽を集めたり、死体を剥製標本にしたり、飼育したりといった行いは、遠くから鳥を眺めるだけでは、決して感じ取ることのできない実体験だったのは間違いなく、その分だけ、幅広い知識が蓄積されたのは確かでした。じかに手にすることで、ごく間近でしか見ることのできない細部(ディティール)まで知るという体験は、「資料の現物に当たり、自ら観察して確かめる」という、今に至る姿勢の原点ともなった、と断言できます。

鳥を描き始めてはみたけれど

そんな私が、鳥も描いてみようと思ったのは、むしろ当然な成り行きだったと言えるでしょう。ただ、いくら羽毛を掻き集めようが、時には真新しい死体を手にする機会があろうが、もし、彼らの生きた状態の自然な姿態を描こうとすれば、やはり、望遠鏡や双眼鏡で覗きながらの野外観察に立ち返らざるを得ません。野鳥に接近したり、鮮明な写真を撮影することは少年には難しく、行き詰まっては、動物園で写生や撮影をしたりもしましたが、やはりそこには遠目では理解が及ばない何ものかがある。何とも煮え切らない日々が、徒らに過ぎてゆきました。自ずと、先人の手になる野鳥の絵や鮮明な写真を模写するようになっていったのは、いかに描くべきかに迷い、目標を見失っていたからこそでしょう。

ツバメの幼鳥 鳥を描いていた頃の絵。自室から撮影した写真を元に描いた。 ©川島逸郎

タゲリの頭 同じく、鳥を描いていた頃の絵。何を参考にしたかは覚えていないが、書籍の写真を元にしたものかもしれない。 ©川島逸郎

本に載っている絵でも、正確とは限らない

鳥の絵で世に知られた画家たちの作品の数々は、書籍や雑誌をはじめ、さまざまな紙面上に掲載されていました。その、躍動感や生彩に溢れた画面を目にし、魅力を感じたものです。一方で、多くの作品を見れば見るほどに、どうしても目につき、心の底で、引っ掛かりを覚えることも増えていきました。

上にも書いたように、私は曲がりなりにも、じかに鳥に触れ、羽毛の一枚一枚、嘴や爪の先に至るまでの体感を得ていました。その体感が蓄積された視点で鳥の絵を見てしまうわけですが、どうもそれらは実物の通りではないのです。例えば、嘴の微妙な曲線であったり、羽毛それぞれの形であったり、脚の色みや鱗の並びであったりと、一見それらしく、精緻に描かれているように思われたそれらの絵は、存外、私が見てきた「本物」とは違う、必ずしも正確ではないのだな、という事に気づかされた瞬間でした。若かった私にとって衝撃的でもあったその事実を前に悩み始めました。どこまでも真を写したもの、と思っていた生き物の絵とは、実は「写生」にとどまる程度のものなのだろうか? まだ「標本画」「資料画」という言葉すら知りませんでしたが、どこまでも正確さを突き詰め、細部に至るまで徹底的に追求して描かれる生き物の絵というものは、世の中には存在しないのだろうか、という疑問を抱くようになったのです。

「標本画」に出会う

虫に始まり、鳥も描き始めたものの、細部に至るまで、徹底的に正確さを追求したい、と願うようになった私にとって、目標に定め、模範とするような生き物の絵には、中々出会えませんでした。自ずと、この頃に描かれた絵は、それが何であれ、本にある絵や生態写真を筆写するだけの、惰性の産物にとどまるものに終始していたように思います。当時、私の視界に入ってくる本といえば、町の書店に並ぶ一般書、通俗書だけ。専門書や論文といった、専門性の高い文献資料に触れる術もありません。ある日、鳥の本を片っ端から手に取り、借り出していた高校の図書館で、大冊に目が留まりました。それは、山階芳麿著『日本の鳥類と其生態(復刻版全2巻)』(出版科学総合研究所、1980年)でした。

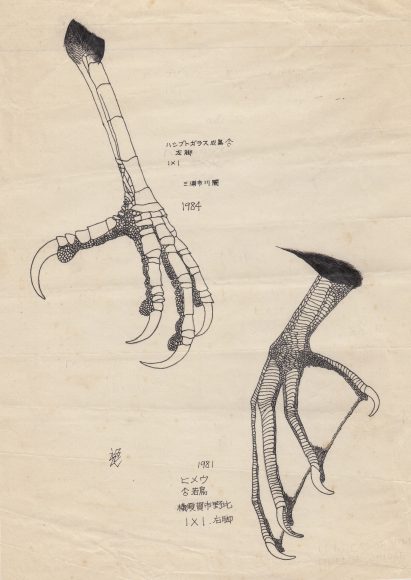

そこに記されている文面が、それまで目にしたいかなる本からも、次元からして異なることに驚愕しつつページを繰るうち、所々に挿入されていた、頭部や足といった部分図に、私は目が釘付けになりました。とりわけ猛禽類の足などは、強烈な印象を放っていたのを今も鮮やかに思い起こすことができます。木口木版による精緻さをきわめた表現 —鱗の配列、微細な棘や突起の集まり、爪の長さ――まさに、私が求めていたものでした。これこそが、私が最初に出会った「標本画」でした。私の標本画は、ここから出発したと言っても過言ではありません。

拾った死体を元に描いた部分図(年号は、描画年ではなく採集年)。上・ハシブトガラスの脚、下・ヒメウの脚。これらは、明らかに山階芳麿『日本の鳥類と其生態』の図版を模倣している。 ©川島逸郎

(第2回・了)

本連載は隔週更新でお届けします。

次回:2021年10月20日(水)掲載予定