――――――――――――――――――――――――――――――

オウム真理教による地下鉄サリン事件から30年。

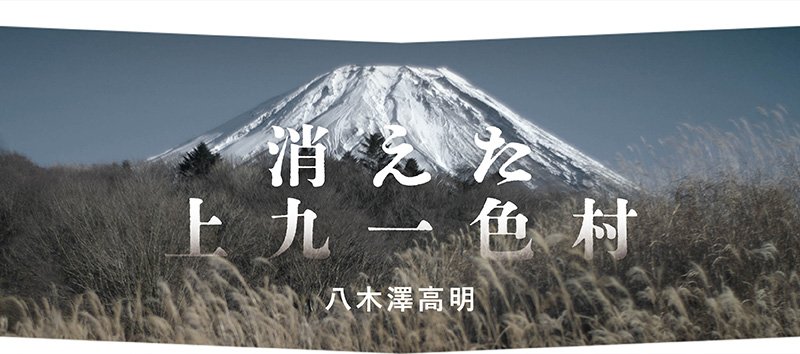

教団が拠点とした山梨・上九一色村を映像で記憶している人は多いだろう。

乗り込んだ多数のメディア、信徒、近隣住民、そして麻原彰晃の逮捕――

そうして「上九一色村」は、いつの間にか地図から消えた。

まるで元から存在すらしていなかったかのように。

はるか昔より富士の裾野で野ざらしにされてきた荒野は、

いまふたたび誰からも訪われることのない自然に還った。

しかし、抜き差しならない理由でそこに移住し、開墾し、子をなし、

営みを築いてきた人々の歴史をなかったことには誰にもできない。

*

本連載は、戦争や貧困によって漂泊を運命づけられた人々の悲しさと逞しさ、

また辺縁の地に漂着し暴発したルサンチマンと野心の足跡を辿る旅の記録だ。

(編集部)

――――――――――――――――――――――――――――――

私が山梨県南都留郡富士河口湖町にあるかつての上九一色村を訪ねた日、真っ青に澄んだ空をバックに、富士が見事としか言いようがないその山容を見せていた。

斜面に広がる村は、周囲に酪農家が多いこともあり、牛舎やサイロが目についた。見渡せば、一面の牧草地ととうもろこし畑。村の中をざっと車で走ってみたが、水田はどこにも見当たらない。

スッと伸びたとうもろこし群を眺めていると、かつて毛沢東の取材で訪ねた中国陝西省の黄土高原(こうどこうげん)のことを思い出した。

乾燥地帯である黄土高原は、中国北西の砂漠地帯から風で運ばれた粒子が黄河の上流から中流にかけて堆積し、形成された地域だ。かつては森林地帯だったというが、たび重なる森林伐採などで砂漠化が進み、農地に植えられている作物はとうもろこしが目立っていた。この中国の辺境は、1935年に毛沢東率いる紅軍が中国南部の江西省から1年をかけて辿りついた土地でもあった。出発時には8万人にいた兵士が、10分の1の8000人にまで減るほど、過酷な行軍だったという。

毛沢東が黄土高原をめざしたのは、辺境の地だからこそ、敵対する国民党軍や日本軍の攻撃を避けられることが大きな理由だった。中央から離れた荒野は、ゲリラ戦を戦う紅軍にとって金城湯池(きんじょうとうち)だったわけだが、一方で農作物といえばコーリャンやとうもろこしばかり。発展する沿海部とは裏腹に取り残された貧困地域として知られていた。

その中心都市・延安で暮らした毛沢東は、窰洞(ヤオトン)と呼ばれる山肌をくり抜いた半洞窟型の横穴式住居をしとねとしていた。彼の地では今も窰洞に暮らす人々が少なくない。紅軍は、当時から発展とは無縁だった土地ゆえに、黄土高原へ容易に入り込み、拠点とすることができたのだ。

漂流者たる紅軍の生活を支えるために、山の裾野から頂上まで畑として耕され、窰洞の入り口には鮮やかなオレンジに輝くとうもろこしが吊るされていた。

そんな夕日を浴びたとうもろこしの姿と、上九一色村に広がるとうもろこしがだぶって見えた。

富士山北西の麓(ふもと)にあって、戦後に入植が進むまで長い年月原野だったという上九一色村。その土地に最初にやってきたのは、王城楽土と呼ばれた満州から命からがら逃げてきた満蒙開拓団だ。日本社会の中に居場所を失った人々の群れであった。ほとんど人の住まない荒地だったがゆえにあてがわれたのだ。堅い大地を少しずつ耕していき、わずかな水でも育つとうもろこしを植えた。

日本と中国、戦争の影を背負った漂流者たちが暮らした土地に共通する作物、それがとうもろこしだったのだ。

この地の開拓時代を知る人々に話を聞いてみたい。そこで知り合ったのが、竹内精一さんという93歳の男性だった。

彼は満州開拓義勇軍として、戦時中には満州で過ごし、戦後はシベリアに抑留され、帰国後に上九一色村の開拓に関わった。

こたつが置かれた応接間で竹内さんと向かい合った。竹内さんの奥さんが「ここの名物なんですよ」とカボチャの煮付けを出してくれた。醬油と砂糖をベースに煮付けられたカボチャは肉厚で、口に含むとじゅわっと甘みが広がった。富士山の火山灰に覆われた痩せた土地から生まれたとは思えない、滋味豊かな味わいだった。カボチャひと切れに、土と格闘してきた人々の歴史が刻まれているように思えた。

まず話を聞いたのは、竹内さんが経験した満州時代のことだ。

「もともとは軍人になりたかったんですけど、色盲だったんで、厳しいだろうと思って、自分の意思で満州青年義勇軍に応募したんです。14歳のときでした。茨城県の内原で3ヶ月間訓練をして、北朝鮮の羅津に渡って、満州の二井訓練所に入りました。夏は農作業、冬は勉強と軍事訓練に明け暮れました」

満州開拓団に関する当時の資料を読むと、ホームシックになる屯墾病にかかったり、兵舎ではいじめや暴力事件が多かったといったことが書かれていた。実際はどうだったのか。

「屯墾病はね、寂しさが募ってなるものですけど、14歳の子どもが、日本とまったく景色がちがうところに放り込まれたら、仕方ないでしょう。半分ぐらいは、かかったんじゃないですか。私も満州に行って、360度真っ平らで、山がないことにびっくりしたんですよ。あの景色は日本のどこにも無いものですから、異国に来たという寂寥感といったらなかったですよ。仲間たちが、東西南北何の目印もない平原の中で、陽が昇ってくる日本の方向を見て、泣いているんですよ。集団生活をしていると中には手癖の悪いのがいて、モノを盗んだりするのがいる。ただ、それが発覚したら上官からの制裁があるぐらいで、私の訓練所ではそんなに暴力沙汰というか、殺伐とした雰囲気はなかったですよ」

竹内さんが満州に渡って2年が経った昭和20(1945)年8月に、ソ連軍が不可侵条約(日ソ中立条約)を破って満州に攻め込んできた。

「ソ連軍参戦の情報をいち早く得ていた満鉄の関係者などは、ひと足先に逃げているんです。私たち兵隊は取り残されて、現地召集されました。私は孫呉という最前線に送られました」

孫呉は黒龍江が流れるソ連国境の町で、日本軍123師団が防衛にあたっていた。竹内さんはその部隊に合流。8月11日にソ連軍が黒龍江を渡って攻撃を仕掛けてきたが、以前より造られていた陣地を利用してソ連軍の攻撃を凌いだのだった。竹内さんは、幸いにも大きな戦闘に巻き込まれることもなく、終戦を迎えた。ただ、感じたのは任務遂行のためには人命など露ほども気にすることがない戦争の狂気だったという。

「防衛のためだったのか、孫呉の町に火をつけたりしましたね。そのとき、まだ町に残っていた人もいて、『助けてくれ』という声も聞こえてきました」

その後ソ連軍の捕虜となり、4年間のシベリア抑留を経て日本に帰国。竹内さんは、父親がすでに身を投じていた富士ヶ嶺の開拓に加わった。

そもそも富士ヶ嶺地区の開拓は戦時中に計画されていたが、本格的に動き出したのは戦後のこと。近隣の鳴沢村から約30人が入植したのが、はじまりだった。その後、長野県出身の満州引揚者100戸を受け入れ、本格的にスタートした。

竹内さん自身は鳴沢村の生まれだが、父親は富山県新下川郡宮崎村の出身だという。国道1号(静岡・田子の浦港付近)から富士宮、上九一色村、河口湖町、富士吉田、都留を経て大月に至る国道139号線の道路開通工事の仕事を得るため鳴沢村へ移住してきたのだ(1953年開通。その後1993年に東京・奥多摩湖まで延伸)。

ちなみに宮崎村は昭和29(1954)年に他町村と合併され、朝日町となった。地図でその場所を眺めてみると背後には山が迫り、目の前が日本海。ひと昔前は経済的に厳しい暮らしを強いられたにちがいないことが窺い知れる地形だった。

村は半農半漁の生活で、ひとたび不漁となれば出稼ぎに出る他ない。

そもそも富山県は歴史的に外へ出ていく移民の多い土地だ。浄土真宗への信仰が篤く、中絶を禁じられていた北陸地方の農村では、江戸時代を通じて人口の増加に頭を悩ませていた。そこで、飢饉や浅間山の噴火などで作物がとれず荒廃した北関東の農村を中心として、富山など北陸からの移民が奨励されたのだった。

2011年3月の東日本大震災による原発事故で大きな被害を受けた福島県でも、江戸時代に天明の飢饉でいくつもの村が消滅し、北陸などから浄土真宗の移民を招いて村を再興したという記録が残っている。

竹内さんの父親が暮らした宮崎村でも明治時代、不漁により北海道への移民が奨励されたという記録がある。生地を遠く離れて国道の工事に従事したということは、おそらく富山での生活が経済的に楽ではなかったのだろう。

富士ヶ嶺での開拓草創期の暮らしについて、竹内さんは言う。

「満州での生活より何より、今までの人生でいちばんきつかったのが開拓の時代だったな。水がなかったのが苦しかったね。風呂になんて入れないし、大げさに聞こえるかもしれないけど、沢まで何度も往復して水を汲んで一日が終わる。家も粗末で笹小屋だったから、風がスースー吹き抜けていく。今じゃあ想像もできない生活だったんです」

寒冷地で、しかも水が満足に確保できないこの地で開拓に当たった人々は、粟や麦、大根などの作物を収穫しながら、まさにその日、その日を生き抜いた。

電気が村に灯ったのは昭和32(1957)年、水道が整備されたのは日本じゅうが高度経済成長に浮かれ、先の東京オリンピックが行われた昭和39(1964)年のことだった。富士ヶ嶺地区は、同じ日本でありながら高度経済成長とはまったく無縁の世界にあった。

昭和28(1953)年に村へ嫁いだ女性が『上九一色村富士ヶ嶺開拓五十年誌』(1997年刊)に寄せた手記によると、バス停から2時間の道を歩いて辿りついた村は、電気も水道もなくランプの生活で、家には畳もなくムシロを敷いただけ。実家に帰りたいと何度も思ったという。

引揚後の竹内さんは、富士ヶ嶺地区の開拓に携わりながら、昭和11(1936)年に陸軍が砲兵部隊のためにつくった北富士演習場を接収してできた米軍基地「キャンプ・マックネア」への反対運動にも関わっていた。

基地では、昭和25(1950)年に勃発する朝鮮戦争が迫るにつれて演習の頻度が増していた。接収後の3年ほどは陸軍時代と同様、周辺住民が野草や雑木などを採取する入会地(いりあいち)として、立ち入りが許可されていたが、それもしだいに大幅に制限されるようになっていった。

竹内さんはシベリア抑留時代に共産主義の影響を受けたこともあり、その周辺でビラを配ったりしていたという。基地周辺には、米兵に群がるパンパンと呼ばれた娼婦たちの姿もあった。

「米兵と一緒に歩いているパンパンは多かったね。忍野八海だとか梨ヶ原(筆者注・ともに山中湖の北西部)あたりに部屋を借りて彼女たちは住んでいたんです。彼女たちにもビラを渡したりしたんですよ。今のようすからは、考えられない世界だったね」

昭和20年代から30年代の富士山麓には、電気も水道もない開拓集落で暮らす人々もいれば、米兵を迎え入れ「色街」と化した集落もあったのだ。両者は水と油のように相容れない存在にも見えるが、実際には経済的な貧しさという根っこで繋がっていた。もし基地が置かれたのがもう少し西の場所だったなら、上九一色にも原色のネオンが灯り、娼婦たちの集う村となっていたかもしれない。

その後、竹内さんらをはじめとする開拓団の人々の努力によって、酪農で現金収入が得られる道が開けるようになると、上九一色村の生活は経済的にも少しずつ安定していった。

すると、開拓したみずからの土地を売り払い、生活に便利な町をめざして村を離れる人がポツポツと現れはじめた。そもそも徒手空拳の開拓民として入植してきた彼らにとって、この村は先祖代々の守るべき特別な土地というわけでもなく、より良い環境、より良い暮らしを求めて別の土地へ移っていくことに抵抗がない人も少なくなかったのかもしれない。

振り返れば戦後も遠くなり、長かった昭和が終わろうとしていたまさにこの時期、上九一色村の運命はすでに大きく舵を切っていたともいえる。

そうして平成元(1989)年、空き地となった土地を市場価格の数倍の値段で買い占め、村に入り込んできたのが、のちに地下鉄サリン事件などを起こし、日本じゅうを震撼させることになるオウム真理教だった。

(第1回・了)

本連載は、基本的に隔週更新です。

次回:2025年2月28日(金)予定