歩き疲れたら、こちらへ

一度の訪問でさっとひと通り展示を見るとなると、最低でも3時間はかかる戦争記念館。朝鮮戦争の展示がほとんどで、興味がないと膨大な展示数と複雑にからみあう国と国のやりとりの流れに頭がついていかなくなって、ただ体力を消耗してしまう。

「疲れたら休憩を取る」は、広い博物館の基本。1階に黒を貴重としたモダンなインテリアのカフェがありそこを利用してもいいが、ぜひおすすめしたいのが2階のグローバルアーカイブセンターなる図書室と資料室である。もともとカフェが併設された休憩スペースだったところが、2022年にアーカイブセンターとしてリニューアルされた。大きなガラス窓の向こう側にアメリカの龍山(ヨンサン)基地が広がっていて、さらにその向こうに南山(ナムサン)タワーがきれいに見えて大変眺めがよい。

棚ごとにLED照明がついていて、すっきりとしたディスプレイが印象的な図書館は、朝鮮戦争関連書籍がほとんどで、専門図書館の魅力を十分味わえる。雑誌コーナーにはミリタリー好きにきっと響く世界各国の軍事関連の刊行物が並んでおり、他にも韓国を代表する文学作品も意外に揃っているので、ゆっくり眺めるのもいいだろう。

そして、この空間には小規模な特別展示や講演を行うためのスペースもあり、なんとなく居るだけでいろいろな情報が目に耳に入ってくる。ガラスのパーテーションで仕切られた小さなセミナー室は、一般解放されているスペース。申し込みをすれば無料で最長4時間使用することができる。ここで読書会を開いたら素敵だろうな、と想像する。

図書室の横にある専門資料室は、朝鮮戦争関連の貴重な資料を閲覧することができる空間で、荷物を入口のロッカーに預けてから入場するようになっている。デジタルデバイスがあちこちに設置してあり、使い方がわからずにあたふたすることはわかっていたので入口に立つだけで十分満足した。

すぐそばにあった「韓国の状況」は、全国各地にある戦争関連の博物館をまとめたパネルだ。ソウルは戦争記念館をはじめとして陸軍博物館、海兵隊記念館の他に西大門刑務所歴史館や安重根義士記念館がリストアップされている。独立のための抗日運動は戦いの歴史だという認識にドキリとさせられる。仁川(インチョン)の仁川上陸作戦記念館や江華戦争記念館に訪れる外国人観光客は多いと聞く。京畿道(キョンギド)の弓博物館は、韓国は弓の国であることを教えてくれる。

それにしても、まだまだ知らない博物館がたくさんあるのだなあ。

充実した特別展示

戦争記念館はとても広い。行くたびにあちらこちらで特別展示が行われているが、大きく2つのタイプに分かれる。1つ目は1階にある規模の大きい特別展示室で行われる展示だ。護国、戦争というコンセプトとは関連のない展示が行われているので、不思議に思う人も多いかもしれない。記念館の運営団体が民間にスペースの貸し出しをしているためで、過去ツタンカーメン展やスペインの人気イラストレーターであるエヴァ・アルマソン展などは多くの人たちが訪れた(2024年2月現在、ブライアン・アダムス写真展が開催中)。有料展示が多いが、たまに朝鮮人強制連行・強制労働をテーマにした「戦争と産業遺産、消えゆく声」(2023年6月〜9月開催)のような無料で大変見応えのある展示もあるので、ホームページをチェックするといいだろう。

2つ目は小さな展示室や、博物館のオープンスペースを可動仕切り壁などで仕切って造られた展示空間で行われる企画・特別展示で、すべて無料。

中でもおすすめしたいのが各国から見た朝鮮戦争の展示で、年4回くらいのペースで開かれる。朝鮮戦争で韓国に派遣された多国籍軍は「国連軍」と呼ばれ、アメリカやイギリス、カナダなど16カ国と、医療支援団を送ったノルウェーなど6カ国(戦争記念館のホームページ参照)から構成されたが、派遣兵や韓国の人々の日常を切り取った写真、参戦中の空いた時間に描かれたイラストなどが目を引く。祖国から離れた地で派遣兵らは何を思い何を見ていたのか、戦争記念館の常設展示とは違った視点なので興味深い。

廊下を仕切ったり、休憩スペースを囲んで造られた展示も驚くほど密度の濃い内容であることが多い。途中で適度に休憩を入れつつ、興味があればぜひのぞいてみてほしい。2023年7月の「朴正煕大統領と鉄の男たち」という浦項製鉄所関連の展示も、廊下を仕切ったところで行われた。

私の常設展示推しポイント

常設展示でここはぜひ見てほしいという、思い入れのある推しポイントはたくさんあるが、今回は3つ紹介しよう。

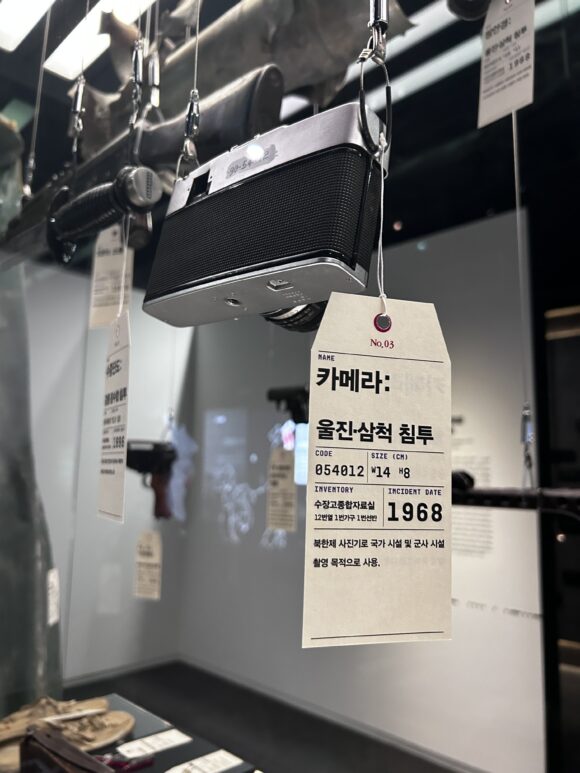

北朝鮮の軍事挑発室は、朝鮮戦争休戦70周年を記念して2023年9月、3階に新設された。実際にどれだけの挑発事件があったのか、そして今も続いていることを強調し平和について改めて考えるという目的で造られた。入口付近で流れる、不安と恐怖を煽るようなBGMは必聴。怖い、でも観たい、やっぱり怖いとおそるおそる中に入ると、洗練された映像とスタイリッシュに演出された展示空間が迎えてくれる。

展示は大きく3つに分かれており、北朝鮮の軍事挑発の展開ゾーンでは、1960年代から現在までの挑発事件が時系列で紹介されている。様々な挑発と危険ゾーンは事件の時に回収された遺物の展示がメインだ。そして最後が北朝鮮の核ミサイルに対する韓国側の対応ゾーンとなっている。

海や川から侵入して射殺された工作員の様子(モザイクなし)をYouTubeの大韓ニュース(1953年から1994年まで韓国政府が製作し、韓国国内の映画館で上映されていたニュース映画)でいくつか見たことがあるが、映画館の大きなスクリーンで見たらトラウマになるほどのショッキングな絵だ。まさか工作員が身につけていたボディスーツや足ひれ、リュックに入っていた品物を実際に見る日が来るとは思わなかった。小型無人機もある。京畿道(キョンギド)、江原道(カンウォンド)の軍事境界線(38度線)に近いエリアで、注意喚起の案内板を見たことがある方もいるだろう。

戦争記念館内にある英雄たちの胸像に集中して見学すること、それはひとつの修行といってもいいだろう。とにかく数が多い。4、5体がずらりと展示室ごとに並んでいる。鳥取県境港の水木しげるロードに並ぶ妖怪ブロンズ像や、大分市内の野外彫刻像の多さは有名だが、少しジャンルは異なる気がする。ともあれ、日本にこのように胸像が並ぶ博物館はあるのだろうか(ご存じだったら教えてください)。

三国時代まで遡ると、階伯(ケベク)、金庾信(キム・ユシン)・乙支文徳(ウルチムンドク)の3人は、髭と鎧と兜が似通っていて正直あまり区別がつかない。16世紀末、二度にわたって行われた豊臣秀吉の朝鮮出兵、韓国では壬辰倭乱(イムジンウェラン)と呼ばれているが、その時に活躍した李舜臣(イ・スンシン)を含む各リーダーの胸像はかぶりものが素敵である。朝鮮戦争の展示室まで来ると、もう情報量が多すぎて誰が誰だかわからなくなってくる。修行の道は険しい。

戦争記念館の野外および室内には、戦車や潜水艦、戦闘機、武器等のミニチュアが多く展示されている。李舜臣が発明したと言われる朝鮮水軍の亀甲船は1階の中央ホールにあり、観覧客、特に子どもたちに大人気だ。亀甲船は実際の大きさを40パーセント縮小したもので、中に入ることはできないが、側面の一部に透明の窓があって内部の構造がどうなっているのか確認ができる。

戦争記念館は3階建てで、博物館の入口は2階。亀甲船は李舜臣ゆかりの地にいろいろな大きさで展示されているが、上から見下ろす機会はないかもしれない。中央ホールの天井あたりに亀甲船へと視線が移動する時の抜け感、これがなんとも心地よい。天窓から注ぐ光も亀甲船をさらに魅力的に見せている。甲羅の部分のうろこ一枚一枚にトゲがあるのを初めて知った。帆の上げ下げの時、不意に尻もちをついて刺さったりしなかったのだろうか。

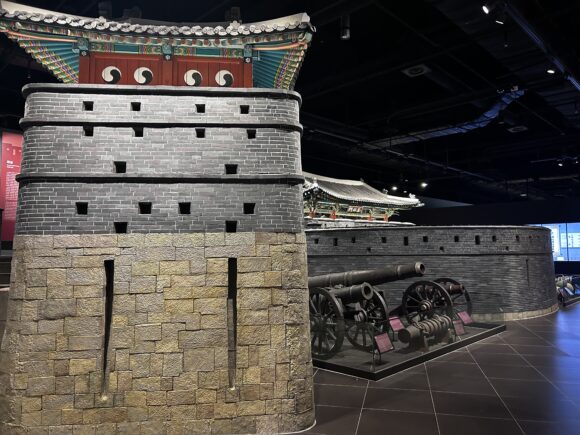

1階の戦争歴史室には朝鮮半島の先史時代から三国時代、高麗時代、朝鮮時代などで使われた武器や防具や関連文献などが展示されている。時代ごとに入口が凝っていて、私は朝鮮時代の石造の門がお気に入りだ。朝鮮時代ゾーンで注目してほしいのが、三分の一のスケールで再現された水原華城(スウォンファソン)。ソウルから約1時間の京畿道(キョンギド)水原(スウォン)市にある都城で、ユネスコ世界遺産にも登載されている。朝鮮後期、1794年に第22代王である正祖(チョンジョ)が父の思悼世子(サドセジャ)を悼み、2年8カ月かけて造ったものだ。

ミニチュアは華水門(ファソムン)と西北空心墩(ソブクコンシムドン)という櫓の2種類だが、内部も精巧にできている。中に入ることも可能。サイズ感がとてもよいので写真をぜひ!

【インフォメーション】

戦争記念館

ソウルの中心部である龍山(ヨンサン)に位置し、朝鮮半島の戦争と軍事に関する展示を通して半島の統一と平和を願うために1994年に建てられた。屋外には戦闘機や戦車なども展示されている。

屋内展示は6つのテーマで構成されており、建物の1階から3階に護国追慕室、先史から現代までの戦争歴史(戦争歴史室Ⅰ・戦争歴史室Ⅱ)、朝鮮戦争(韓国戦争室Ⅰ・韓国戦争室Ⅱ・韓国戦争室Ⅲ)、海外派兵室、国軍発展室、大型遺物展示室があり、この動線で回るコースがおすすめだ。

開館:9:30~18:00(最終受付17:00)

料金:無料

住所:ソウル特別市 龍山区 梨泰院路 29(서울특별시 용산구 이태원로 29)

交通:地下鉄4・6号線三角地(サムガクチ、Samgakji)駅 12番出口 徒歩5分