2019年、韓国文壇最高峰「李箱文学賞」を受賞したユン・イヒョン、待望の最新作品集『小さな心の同好会』(古川綾子訳)の表題作を一部試し読み公開します。

『小さな心の同好会』試し読み

小さな心の同好会——前編

後編はこちら➡

私は心が小さい。だからひとり答えが出せなくて数日かけて考えた。後悔が押し寄せてくる。大体なんで私が編集長になったんだろう。どうして序文を書くって言ったんだっけ。序文では「小さな心の同好会」がどんな集まりなのか、私たちが何者なのかを明らかにして、本を作ることになった趣旨を簡単に紹介しなきゃいけない。えーっと、私たちって何者だろう。なんなのだろう。

こっちが悲壮になると周りが笑う。だからまずは自分が笑うことにした。笑顔でベストを尽くして悲壮感を覚えていた。

事務的な言い方をするなら、私たちは文章を書いて本にする母親だ。メンバーには童話を書いてる人や翻訳者、外注の編集者、フリーランスのウェブデザイナー、ファッション雑誌に寄稿してる人もいる。有名人はいないけど、みんな書くことには自信がある。斜陽産業と言われる韓国の出版界で最後の誠実な読者、ファン、毒舌を浴びせる批評家でもある。もちろん社会制度の中の文学とは縁もゆかりもないまま、詩や小説をひとり書き散らすだけの私みたいなのもいるけど。

私たちは妻で、嫁で、娘だ。歴史的な初著作に載せる原稿を書きながらも正気の沙汰じゃないって気持ちを捨てきれず、「コップの中の嵐」「釈迦の手のひら」って言葉を一度は思い浮かべ、今この瞬間も自分自身をあざ笑い、鼻で笑う声が心の中から聞こえてきてる人たちだ。同好会を作って数週間後にようやく、「セギョンのお母さん」「双子のジュヌ、ジュニョンのお母さん」みたいな通称の代わりに、互いをフルネームで呼ぶのに慣れていった人たちでもある。

私たちは不当な権力に対抗する大規模な集会が開かれる土曜はいつも、がらんとした家で子どもと向き合っている人たちだ。子どもと塗り絵をしたり、キムチを漬けに来いという姑からの急な呼び出しに駆けつける人たちだ。そんなに参加したいならベビーカーにでも子どもを乗せてくればという意見に、そんなことしたら「ママ虫」扱いされるんじゃないかと拗ねて言い返しながらも、実は人ごみの中で押し合いへし合いになって子どもが怪我するんじゃっていう怯えとか、冷たい初冬の風が子どもの頰を凍らせるんじゃっていう心配は、自作の弱気な言い訳で劣等感なんじゃないか、自分は政治的な存在にはなれないんじゃないか、そうやって自分で自分を検閲しながら傷ついた心を抱え、夜中の二時に机に向かいながら缶ビールを開ける人たちだ。

私たちは朴槿恵大統領の弁護人の「大統領である前に女性としてのプライバシーがあるという点を考慮してほしい」発言をみんなが批判してるとき、ピンクのルージュやスキンケア、花柄のワンピースを諦めていったい何年になるんだろうと思い返しながら、そんなこと言える場所はどこにもないと気づいて口をつぐむ人たちだ。非正規労働者の劣悪な勤務条件を報じるニュースを見ながら、「それでもあの人たちは一日に十二時間だけ働けば終わるんだなあ」「お昼休みが一時間もあるんだ。ごはんは座って食べられるんだろうな」みたいなことを思っては、恥ずかしさと自己嫌悪に陥る人たちだ。ひとりでカラオケに行ってありったけの声でわめき散らし、子どもに手を上げまいとキッチンのごみ箱を代わりにぶっ潰し、精神科を予約してはキャンセルし、証明できないなにかを証明するために日記を書き、フルーツシロップを作ってから時計に追われるようにベッドに向かう人たち、うろうろするのは部屋の中だけの愛すべき知識人たちだ。「賢いママ」「義親に孝行する嫁」みたいな言葉には全身を搔きむしって炎症を起こすけど、「フェミニズム」という単語を見ると子宮に痛みを感じる、その痛みを人知れず鎮めることをなんとも思わなくなった人たちだ。

私たちは入念に選んだ単語を宙に投げて優雅にジャグリングしてると思ったら、いきなり観客のいないステージから飛び降りるピエロだ。老化するみたいにどんどん貧しくなっていくボキャブラリーの残高を日々見守っている会計士で、正直と見栄の両側から訴訟を起こされ、手厳しく非難されている被告人だ。「我々の敵はおかずだ、洗濯だ」って言葉を聞いて笑わない人なんている? だからそのせいで本物の涙を流すこともよくあるっていう事実を必死に隠す。私たちの悲しみはユーモアを幾重にもかぶせて凹ませないと、表現できないし伝わらない。私たちは鏡を見て笑うけど、誰かがこっちを見て笑ったり、反対に見る影もないみたいな表情を浮かべると、胸ぐらをつかみたくなる人たちだ。

私たちはバイリンガルだ。言葉の半分ほどは自分のものだけど、もう半分は私たちを苦しめる人のものだ。たまに闘おうとしてた相手を弁護しながらくずおれる。そして腹が立ち、苦しくなって、自分を傷つけ、ついには血を流したりする。どんなに嫌だと思ってても、私たちの口からはしょっちゅう「おばさん」って言葉が流れ出す。自分を卑下するその言葉が。そういうのが嫌だった。だから目標を立てた。これ以上、自分を苦しめるのはやめよう。最初の具体的な目標は子どもを預け、参加したい政治集会に出かけることだった。そうするためには各自の立場と思いを綴ってまとめた本が必要だった。集会への参加を妨害する人たちに、それを渡して読んでもらおう。説得しよう。彼らを、そしてなにかにつけて、「こうまでして私が参加する必要あるのかな」ってつぶやこうとしてる私たち自身を。そう簡単には受け入れられないだろうけど、うまくいかなかったら、そのときはまた別の共同行動を考えよう。

ここまではよかった。でも、やっぱりそう簡単には書けなかった。そろそろ私たちが誰なのか説明できそうなものだけど、もうひとつ別の理由があった。

ソビンも私たちの中のひとりなのかな?

こんな序文が書かれた本の最後に、私たちの一員としてソビンの名前を入れてもいいのか確信が持てなかった。

〈小さな心の同好会——前編・完〉

後編はこちら➡

私たちは、なぜ分かりあえなかったんだろう?

やり場のない怒りや悲しみにひとすじの温かな眼差しを向け、

〈共にあること〉を模索した十一の物語。

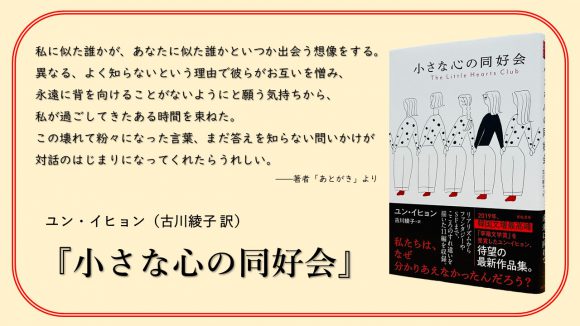

ユン・イヒョン『小さな心の同好会』(古川綾子訳)

税込 1760円

税込 1760円

【目次】

■ 小さな心の同好会

■ スンヘとミオ

■ 四十三

■ ピクルス

■ 善き隣人

■ 疑うドラゴン——ハジュラフ1

■ ドラゴンナイトの資格——ハジュラフ2

■ ニンフたち

■ これが私たちの愛なんだってば

■ スア

■ 歴史

■ あとがき

■ 訳者あとがき

次回「小さな心の同好会——後編」は9月16日(木)公開予定