2019年、韓国文壇最高峰「李箱文学賞」を受賞したユン・イヒョン、待望の最新作品集『小さな心の同好会』(古川綾子訳)の表題作を一部試し読み公開します。

『小さな心の同好会』試し読み

小さな心の同好会——後編

前編はこちら➡

原則を守るなら入れるべきだ。ソビンがいなかったら、私たちの初著作『小さな心』vol.1は作られなかっただろうから。広場での集会と家での労働という長く退屈な日々が続き、フェイスブックで互いの苦境を訴え合っていた私たちがひとり、またひとりと集まって二十五人まで増え、集える場を作ろうという提案からオンラインカフェができ、いろんなやり取りをしていると、ウニョンさんがソビンの話を聴いてきたと言った。町内の人向けに地元の住民センターで開催された小規模な講義で、いわばメンタリング・クラスみたいなものだった。ソビンはイラストレーターで個人出版の本の発行人としてマイクを握り、文章を書いてイラストを描き、自分だけの本を作り上げる意味と喜びについて語ったようだった。三人の子を持つウニョンさんは、その日は眠れなかったと言った。

——見回してみたら、私みたいに子どもが学校とか保育園に行ってるあいだに参加してる母親ばっかりでした。話が終わって質問タイムになったんだけど、ある母親は学校で薦められた本を子どもがちゃんと読まないってカウンセリングを依頼してたし、別の人は夫と喧嘩ばかりなんだけど、愛してるってメッセージに絵をつけた手紙を渡したら、夫の気持ちが和らぐだろうかって質問してました。文章を書いたり絵を描くことには興味ないんだけど、姑に本を作ってあげるのはどうか、点数を稼げるかもと参加した人もいました。そしたらカン・ソビンさんが、ほかの人のためじゃなく、自分のために書いて読みましょう、絵を描いてみましょう、自己中になりましょうっておっしゃったんです。穏やかな言い方だったけど、なんであんなに涙が出たのかなあ。

その話を聞きながら、どうして私は爪切りを思い浮かべたんだろう。子どもの爪を切ってたら泣き出した。皮膚を切ってしまったのかとよく見てみたけどなんともなくて、私は少し腹が立った。なんで泣くの? なにがどうしたって言うのよ?

本を作ろうと言いだしたのもウニョンさんだった。ウニョンさんはソビンに連絡を取って、その日の講義で聞ききれなかった個人出版の本の詳しい作り方を短期間で伝授してもらい、私たちはそれを会議の席でウニョンさんから教わった。初著書のイラストをソビンに頼もうという提案にも全員が迷うことなく同意した。多忙で有名なイラストレーターだから相応の額を支払うべきという意見が出て、結局メンバー全員で少なくない金額をカンパして代金を払うことにした。ソビンは快く引き受けると、私たちの原稿をじっくり読んでから全体の挿画を描いた。

期待以上の出来栄えだった。イナさんはエッセイと一緒に子ども二人の写真を送ったが、それをソビンはすてきな細密画に仕立てた。私がイナさんだったら額に飾りたくなるほどだった。黄色じゃなくて青や紫、銀色の銀杏の葉が風に舞う散歩道が幻想的に広がり、そこに置かれた無数のハードルの前に一冊、二冊と本を運んで積み上げている女性たちを描いた表紙のイラストも非の打ち所がなかった。ソビンは本の隅々に描きいれる同好会のキャラクターも作ってくれた。『オズの魔法使い』をモチーフにしたらしい、臆病だけど勇敢になりたいライオン、服装はドロシーだけど愛らしくも可愛くもない、でも私たちみたいに見えるたくさんの女性。

序文以外の原稿はもう編集が終わっていた。印刷に入る前に最終のラフ原稿をプリントアウトして確認しながら、ソビンがいなかったらこういう本は作れなかっただろうって思った。ソビンがいなかったら、私たちは午前二時にひとり飲みしながらチャットで会話する、ただの仲良しグループのままだったかもしれない。

ソビンを個人的に知ってることは同好会の誰にも言ってなかった。ソビンは気づいたかな? いや、それはないはず。ウニョンさんが編集長だと私の名前を伝えはしたけど、キム・ギョンヒって特に珍しい名前でもないし。

ソビンが描いてくれた最初で最後の、今はもう失くしてしまった私の肖像画を思い出す。A4サイズのスケッチブックに鉛筆で描いた絵だった。七年間もはめていた歯列矯正器具は一度も好きになれなかったけど、絵の中で歯を見せて笑う自分は嫌いじゃなかった。ソビンは矯正器具をなくすことも、簡略化もしなかった。私のそばかすも、整えていない眉毛も、くせ毛のロングヘアも、あるがままに描きいれた。絵の中の私は頭が良さそうでも美しくもなかったけれど、スペシャルに見えた。自分だけのストーリーがある人、つねに書いてる人みたいだった。

ソビンがノートパソコンも一緒に描いてくれたからだ。「キョンちゃんへ」。端っこにソビンはそう書いた。キョンちゃんへ、ビン。ソビンがはじめて週刊誌のレギュラーコーナーを担当し、イラストレーターとして名を知られるようになったころだった。カフェの窓辺に差しこむ陽光、その中で小さな妖精みたいに舞っていた塵、私たちが飲んでいたさつまいもラテの甘さまでありありと思い出される。一時間ほどかかった。完成した絵を受け取った瞬間よりも、自分が誰かのモデルになって笑みを浮かべたり、顎の関節がぷるぷるしてるのを感じながら歯を見せて笑ったり、体が痒いのを我慢したりしながら視線を浴びていた一時間のほうに何倍も心を奪われた。ゴヤに向かってポーズをとるマハになった気分だった。その誰かがソビンでうれしかった。私が愛する、才能豊かな友人で。

どうやってお返ししようか、しばらく考えた。お腹の中にミンソルがいた私は胎教に編み物をしていたので、ちょうど冬も近づいてきたことだしマフラーを編むのはどうだろうと尋ねた。ソビンは小説を書いてほしいと言った。自分が登場する物語を。忘れないで、私はあなたの書く文章がほんとに好きなの、そう言った。私は笑い、ラテを飲んで咳をした。それがソビンと会った最後になった。

その次になにがあったか。こういうのっていくら説明しても面白くないし、きちんと話すのも難しい。本を作りながらメンバーも似たようなことを言った。

——文章にしてみたら、なんか変な気がして。私って、ほんとにこんな人間だったっけ? 女性だっていう理由でどんな目に遭っているかを正直に書いたつもりだったんだけど、実際はもう少しマシな存在だし、こんなに無知でも臆病でもないように思えてきて。自分を卑下しす_ぎなんじゃないかって気もしたんです。でも自分の言葉で正確に「私」を表現できなくて。どう書いてもなんか不自然なんです。

私もそうだった。それでも不自然なりに言葉を選んでゆっくり書き記してみるなら、ソビンと最後に会ってからの私は少しずつ重くなり、いろんなことが思うようにいかなくなった。感覚は変わらず鋭かったけど少しずつ鈍くなっていき、体を丸めて体内の生命が過酷な環境にさらされないよう本能的に気をつけていた。知恵や鋭敏さを失いはしなかったけど、それらを表現する機会はなんの予告や告知もなく失った。感情は大きさと深みを増し、豊かになったけれど、誰もそれを知ったり感じたりしてくれなかった。私は出産し、全身全霊の愛で育て、その喜びによって笑い、泣き、努力したけれど作家デビューはできなかった。特別な理由もなく私をずっと非常識な人間だと追い詰めてきた義妹に、はじめて真っ向から言い返して婚家を後にした日、これで私も少しは声をあげられる人間になったのかなあと、ひとり満ち足りた気持ちでツイッターにあれこれ書いたり消したりしていたら、どういうわけかふっと、ほんとにふっとソビンが思い出されて名前を検索し、見つけたアカウントでこんな投稿を目にした。

「あなたとの間に距離ができたのは、たぶんそっちが育児で忙しいからだと思ってたんだけど、ほんとは違ったのかも。あなたにとって私はいつも面倒くさい存在だったんじゃないかな。男なしでは生きていけない友人とひとり、またひとり疎遠になって気づいたのは、私はつねにブライズメイドでしかなかったってこと」

なにもなかったのに、なにも間違ってないのに、いつの間にかたどり着いてた場所がある。いや、そうじゃないのかな。私がなにか間違えたんだろうか。自分でも気づかないうちに鈍感になって、安全しか求めない依存体質な人間になって、そのせいで誰かを排除してたんだろうか。生まれてはじめて完成させた短編小説にソビンが描いてくれた挿画を見ながら、私は彼女の言葉をまた思い出していた。切れ味抜群の冷たいナイフに切りつけられた心から流れる血を、ほかほかの蒸しタオルが拭い続けてくれている気がした。

〈小さな心の同好会——後編・完〉

前編はこちら➡

「小さな心の同好会」の物語はまだまだ続きます。

この先の展開が気になった方は、

ユン・イヒョン『小さな心の同好会』(古川綾子訳)を

お手に取ってご覧ください。

私たちは、なぜ分かりあえなかったんだろう?

やり場のない怒りや悲しみにひとすじの温かな眼差しを向け、

〈共にあること〉を模索した十一の物語。

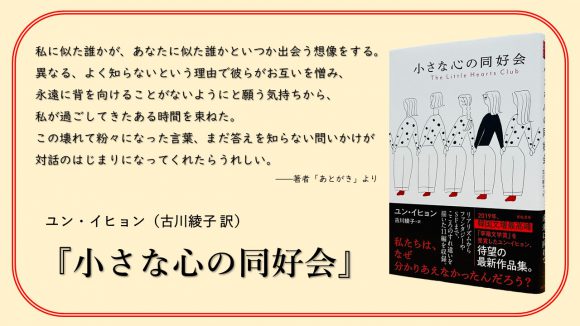

ユン・イヒョン『小さな心の同好会』(古川綾子訳)

税込 1760円

税込 1760円

【目次】

■ 小さな心の同好会

■ スンヘとミオ

■ 四十三

■ ピクルス

■ 善き隣人

■ 疑うドラゴン——ハジュラフ1

■ ドラゴンナイトの資格——ハジュラフ2

■ ニンフたち

■ これが私たちの愛なんだってば

■ スア

■ 歴史

■ あとがき

■ 訳者あとがき